古生物化石标本鉴定

第三届全国大学生地质技能竞赛

古生物化石标本鉴定复习重点(一)

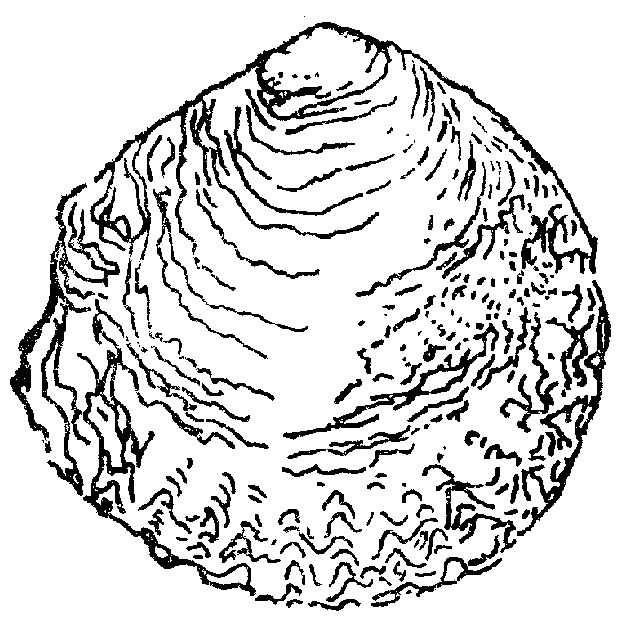

一、珊瑚类

1.分类位置:

动物界

腔肠动物门Coelenterata

珊瑚纲Anthozoa

四射珊瑚亚纲Tetracoralla(皱纹珊瑚亚纲Rugosa)

横板珊瑚亚纲Tabulata

2.基本构造名称

|

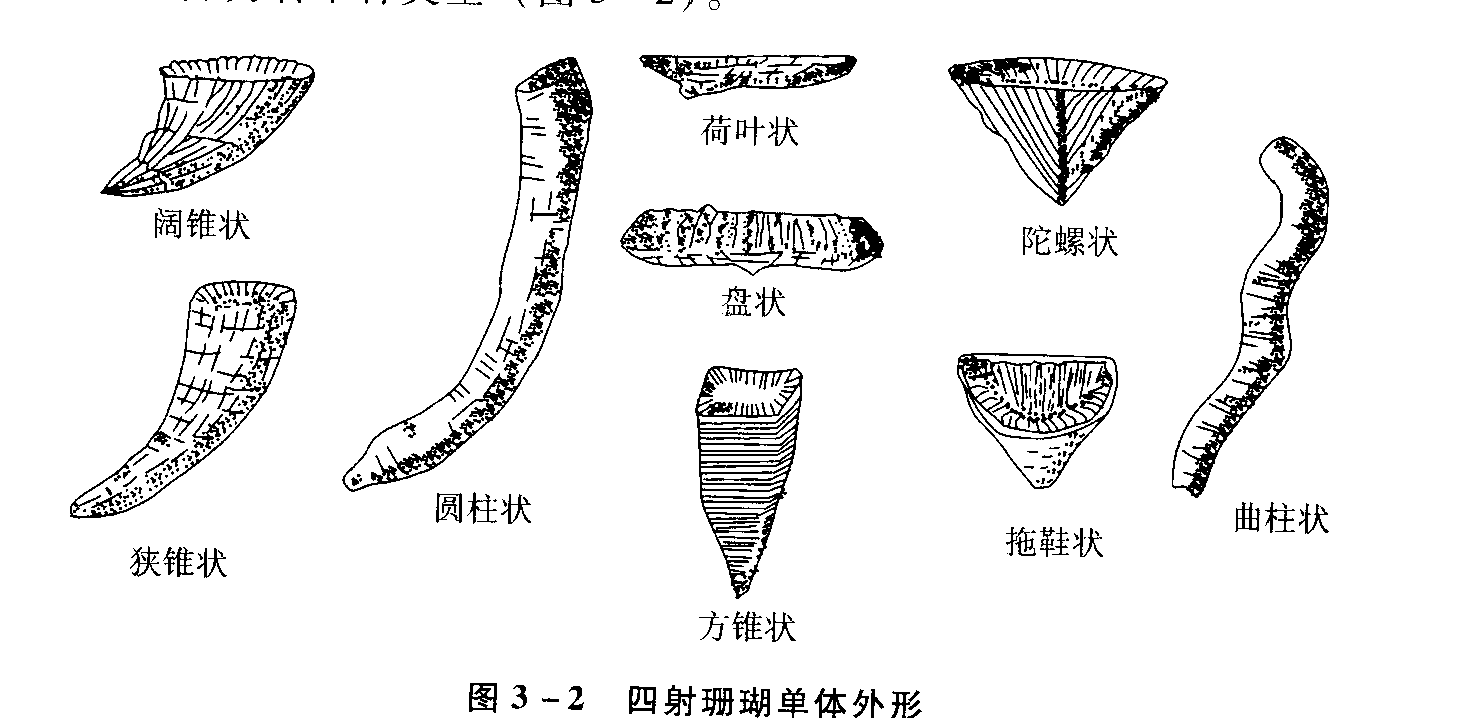

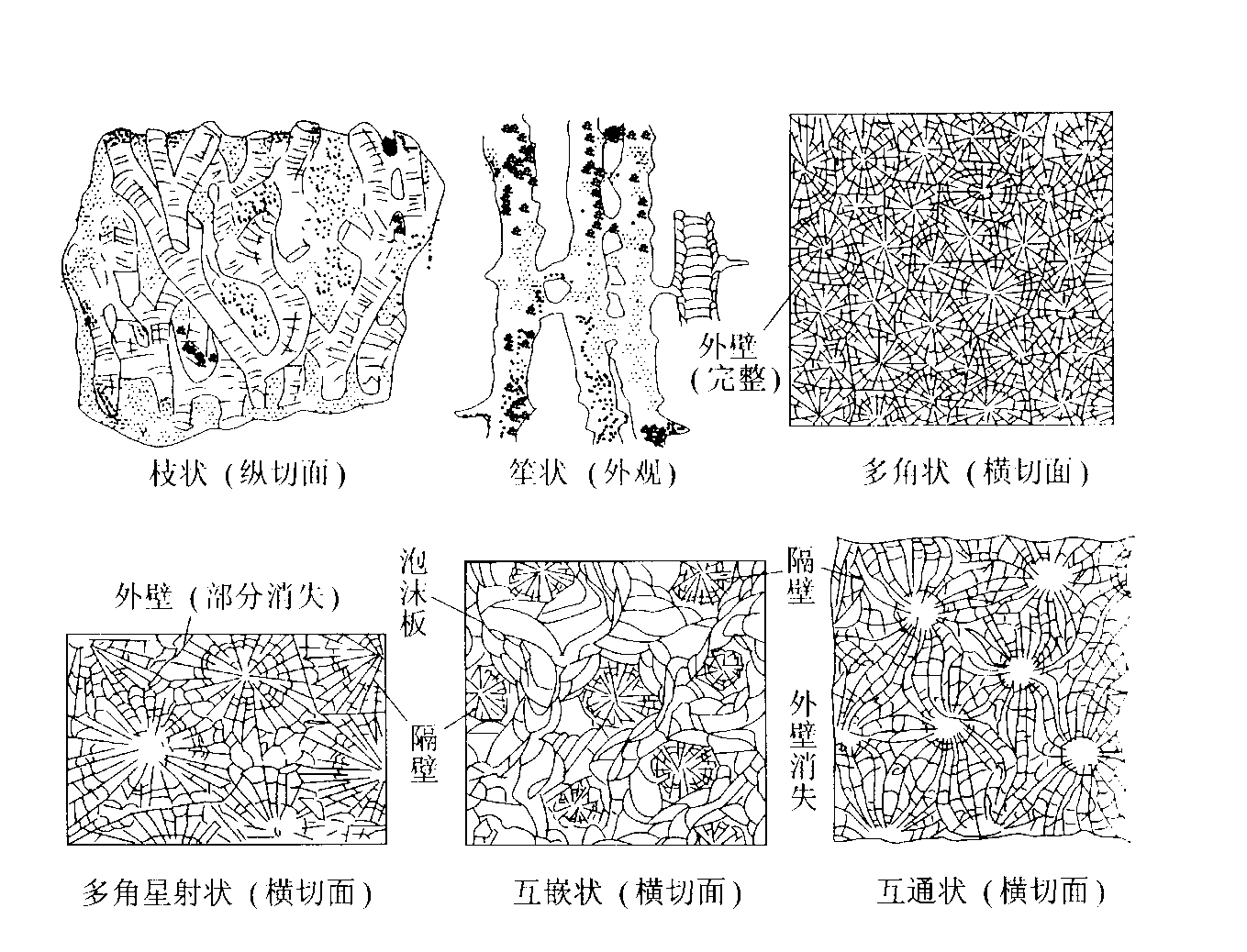

| 外部构造: 外形(单体、复体、块状、丛状)、外壁、表壁

|

|

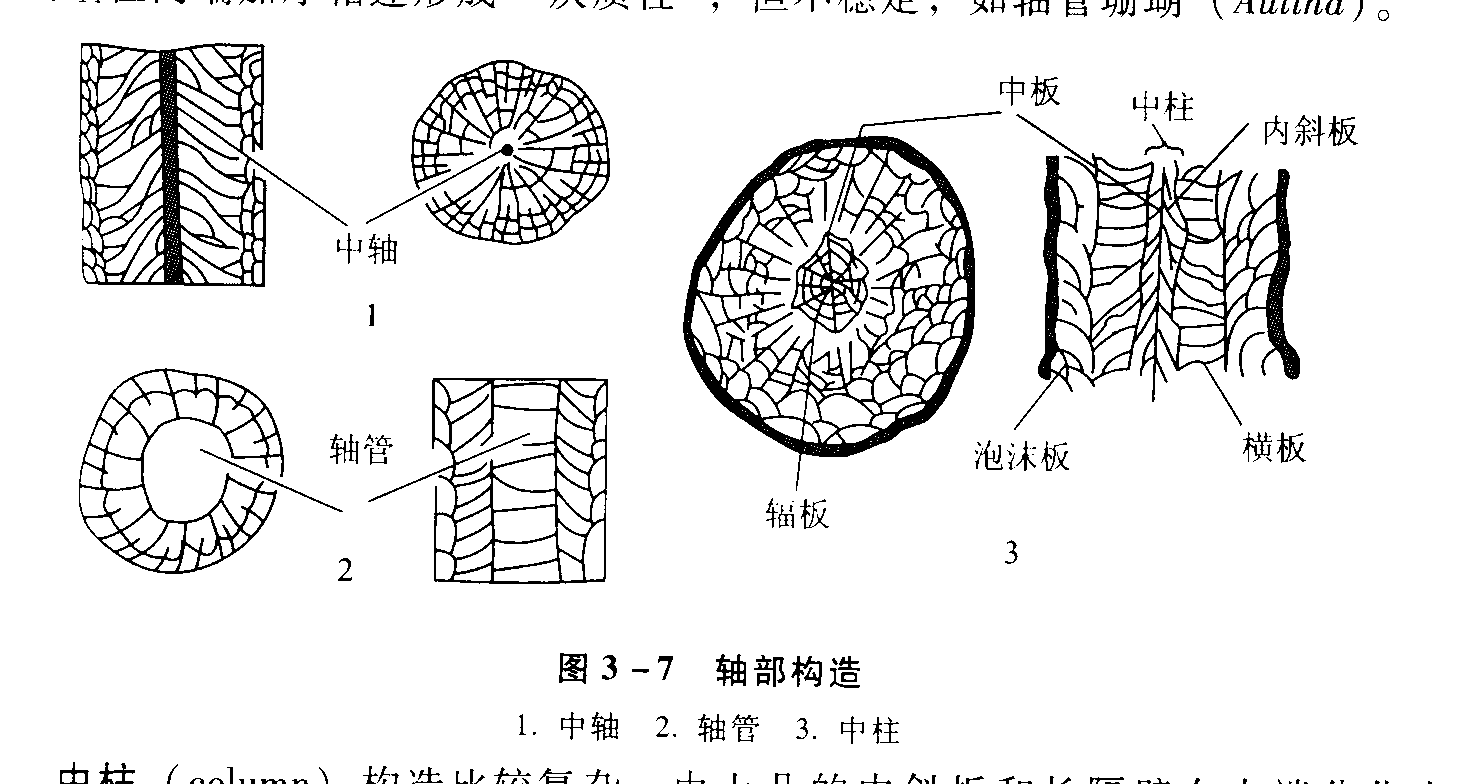

| 内部构造:隔壁、横板、鳞板、泡沫板、中轴、中柱

|

3.地史及生态

四射珊瑚亚纲(奥陶世-二叠纪);横板珊瑚亚纲(晚寒武世-三叠纪)

海生底栖,温暖而清澈的正常浅海中。单体适应性较强,在各种深度和低温环境均能生存,一般不直接参与造礁。群体珊瑚和复体珊瑚生态范围窄,需要20-30℃水温,正常盐度和清洁的海水,不能有过多的泥沙,水深一般不超过100m。

4.代表化石

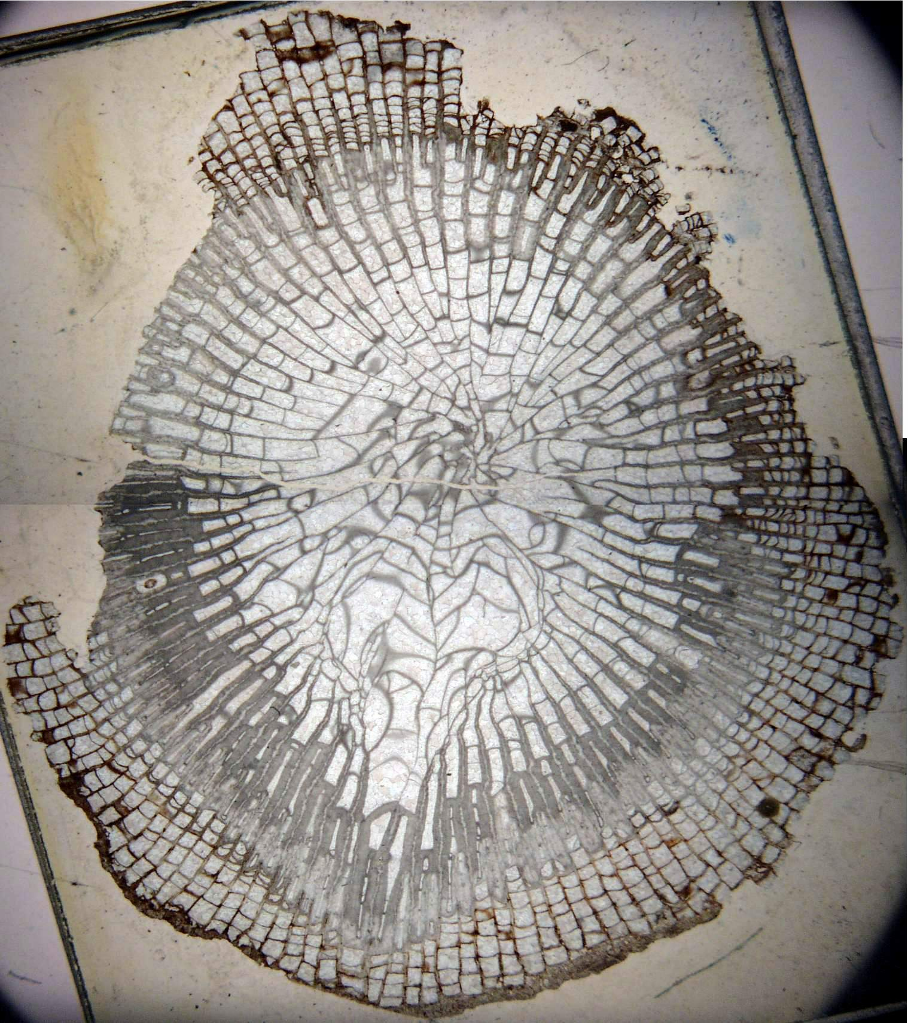

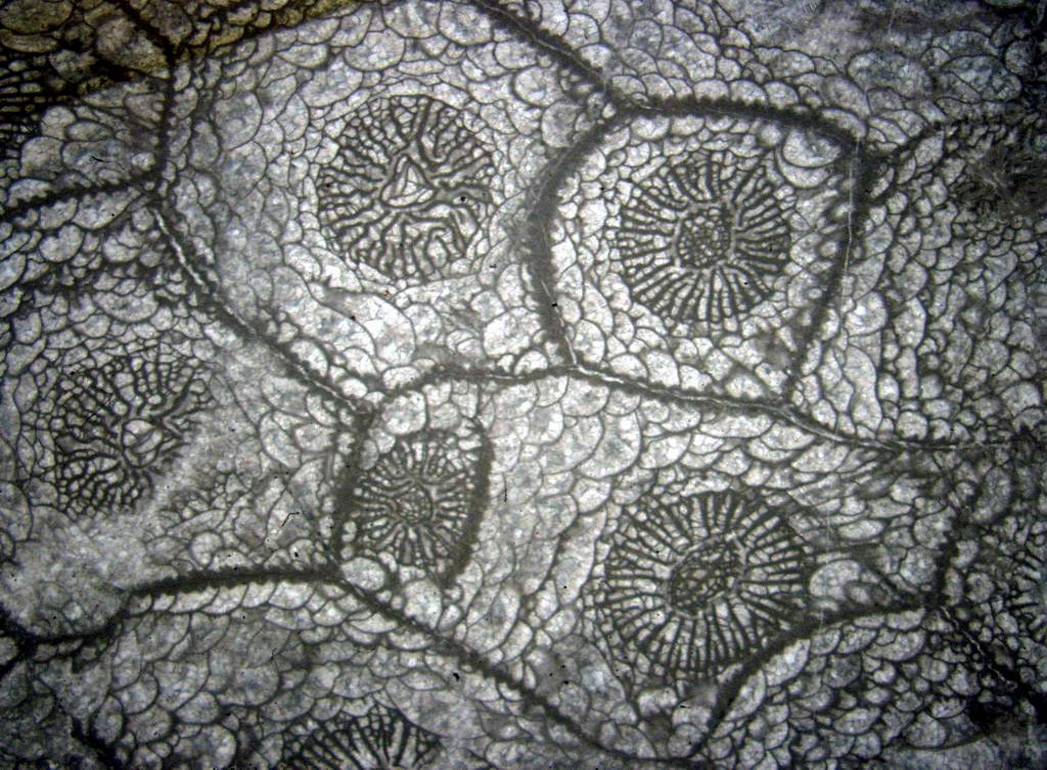

| 贵州珊瑚Kueichouphyllum Yü,1931 大型单体;隔壁极多,少数一级隔壁在轴心扭结,二级隔壁长,主内沟显著,两侧隔壁加厚明显;横板短小,面拱起,略向轴部上升;鳞板小,行列多,鳞板带宽。早石炭世,亚洲、欧洲及澳大利亚。

|

|

| 特征:双带型(鳞板带+横板带)、大型单体 扭心珊瑚目 Streptelasmatida |

|

|

|

| 六方珊瑚Hexagonaria 多角状复体。隔壁常不达中心,二级隔壁长短不定。鳞板呈规则人字形。横板常分化为轴部与边宽,轴部横版近平或微上凸。中-晚泥盆世。 |

| ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

| 特征:双带型 扭心珊瑚目 Streptelasmatida | |||||

|

|

|

| ||||

|

|

| |||||

| 石柱珊瑚Lithostrotion

|

|

| 特征:三带型 扭心珊瑚目 Streptelasmatida

|

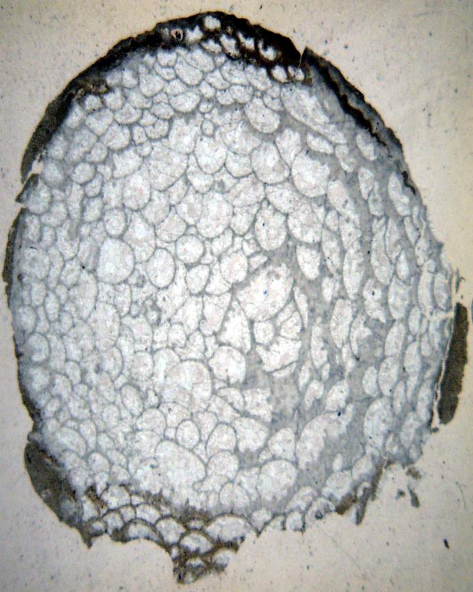

| 多壁珊瑚 Polythecalis Yabe et et Hayasaka,1916 块状复体;间壁两侧呈锯齿状,部分消失,相邻单骸以泡沫板相连,隔壁外端环有泡沫带,界线明显;复中柱蛛网状;横板较完整,平列或向内斜,可具斜横板;鳞板带宽,鳞板体积不匀。早二叠世,亚洲、欧洲。 |

|

| 特征:三带型(鳞板带+横板带+复中柱) 柱珊瑚目Columnariida

|

| 泡沫珊瑚Cystiphyllum Lonsdale,1839 单体,呈角锥至圆柱状;个体内为泡沫板组成,排列倒锥状;隔壁呈刺状生于泡沫板面上,在横切面上呈隔壁刺突起。志留纪,亚洲、欧洲、澳大利亚及北美。 |

|

| 特征:泡沫板 泡沫珊瑚目Cystiphylliida |

| 拖鞋珊瑚Calceola Lammarck,1799 拖鞋状单体珊瑚,杯部半圆形,下凹深,可具杯盖;对隔壁呈脊状,位于平侧中央,两旁有一些细隔壁脊;主隔壁位于凸侧中心位置上;体内被钙质物填充。早、中泥盆世,亚洲、欧洲、非洲及澳大利亚。

|

|

| 特征: 泡沫珊瑚目Cystiphylliida | |

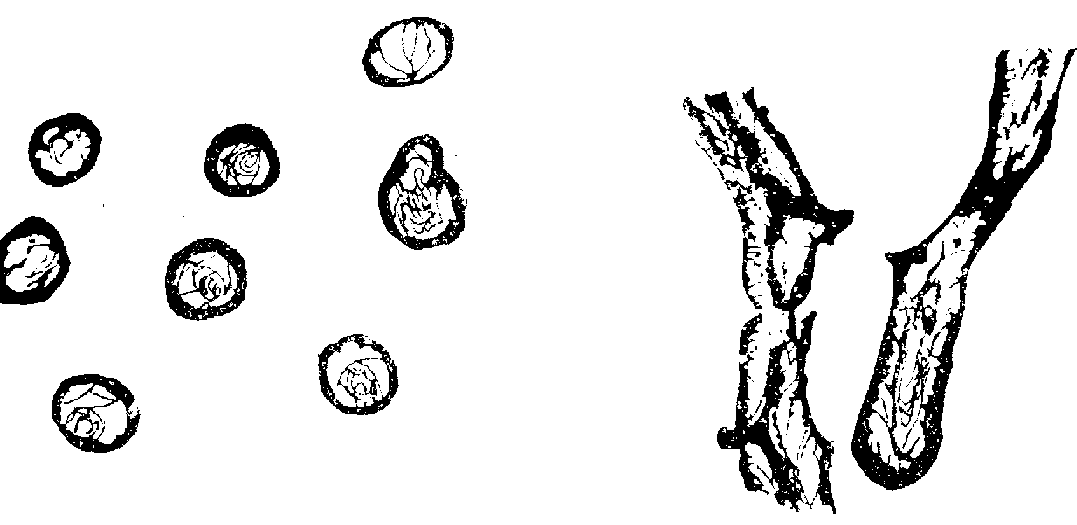

| 笛管珊瑚Syringopora Goldfuss,1826 丛状;单骸呈细筒状;表壁上具环皱;连接管分布不规则;横板下凹,似漏斗状;隔壁构造呈刺状。志留纪至石炭纪,世界各地。 |

|

| 特征:连接管 横板珊瑚亚纲 喇叭珊瑚目 |

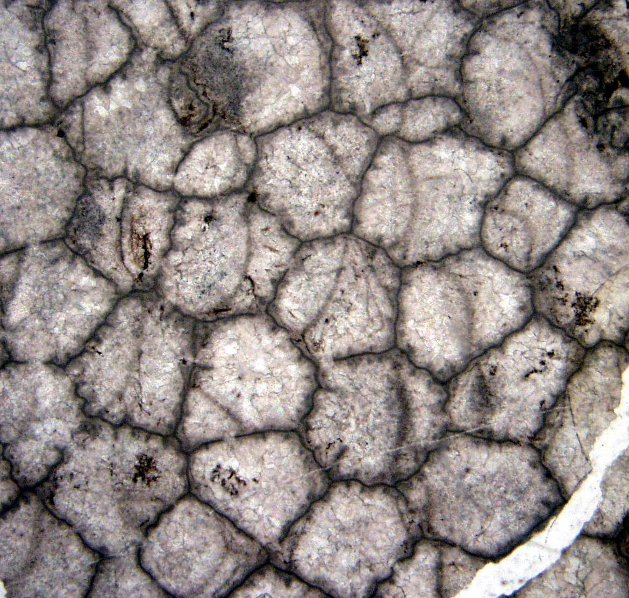

| 蜂巢珊瑚Favosites Lamarck,1816 复体呈块状,珊瑚骸形态有半球状,圆饼状、板状等;单骸呈角柱状;间壁上具有成行排列的连接孔,隔壁刺状,分布成行;横板薄,完整排列。晚奥陶世至中泥盆世,世界各地。 |

|

| 特征: 横板珊瑚亚纲 蜂巢珊瑚目 |

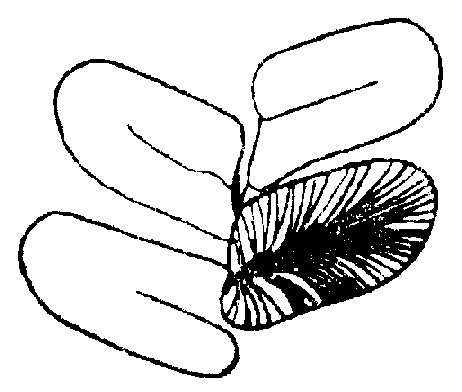

| 链珊瑚 Halysites Fischer,1828 复体;由许多椭圆柱状单骸组成,排列似链,围成网络状;单骸间有细的间管连接;横板平列,面略下凹,间管内的横板稍密集。中奥陶纪至志留纪,世界各地。 |

|

| 特征: 横板珊瑚亚纲 日射珊瑚目 |

| 早坂珊瑚Hayasakaia Lang,Smith et Thomas,1940 丛状复体;单骸间四排分布规则的连接管;单骸断面呈菱形或方形;横板一般完整、平列,间有短小交错状。边缘可具一列鳞扳。早二叠世,亚洲、欧洲(图3-30)。

|

|

| 特征: 横板珊瑚亚纲 日射珊瑚目 |

第三届全国大学生地质技能竞赛

古生物化石标本鉴定复习重点(二)

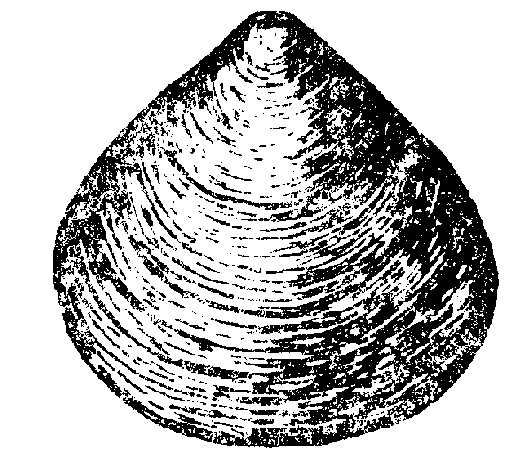

一、双壳类

1.分类位置:

软体动物门

双壳纲

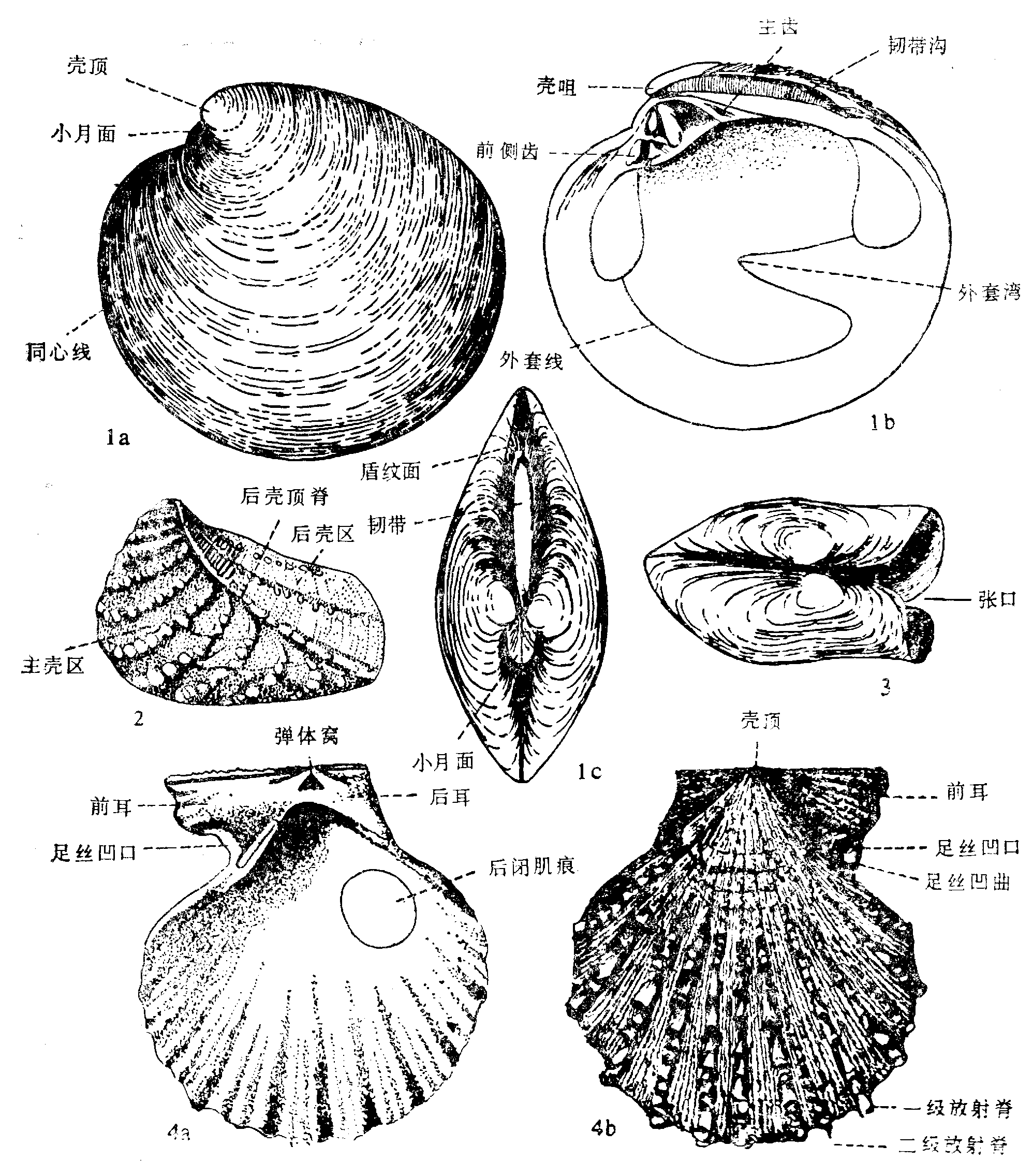

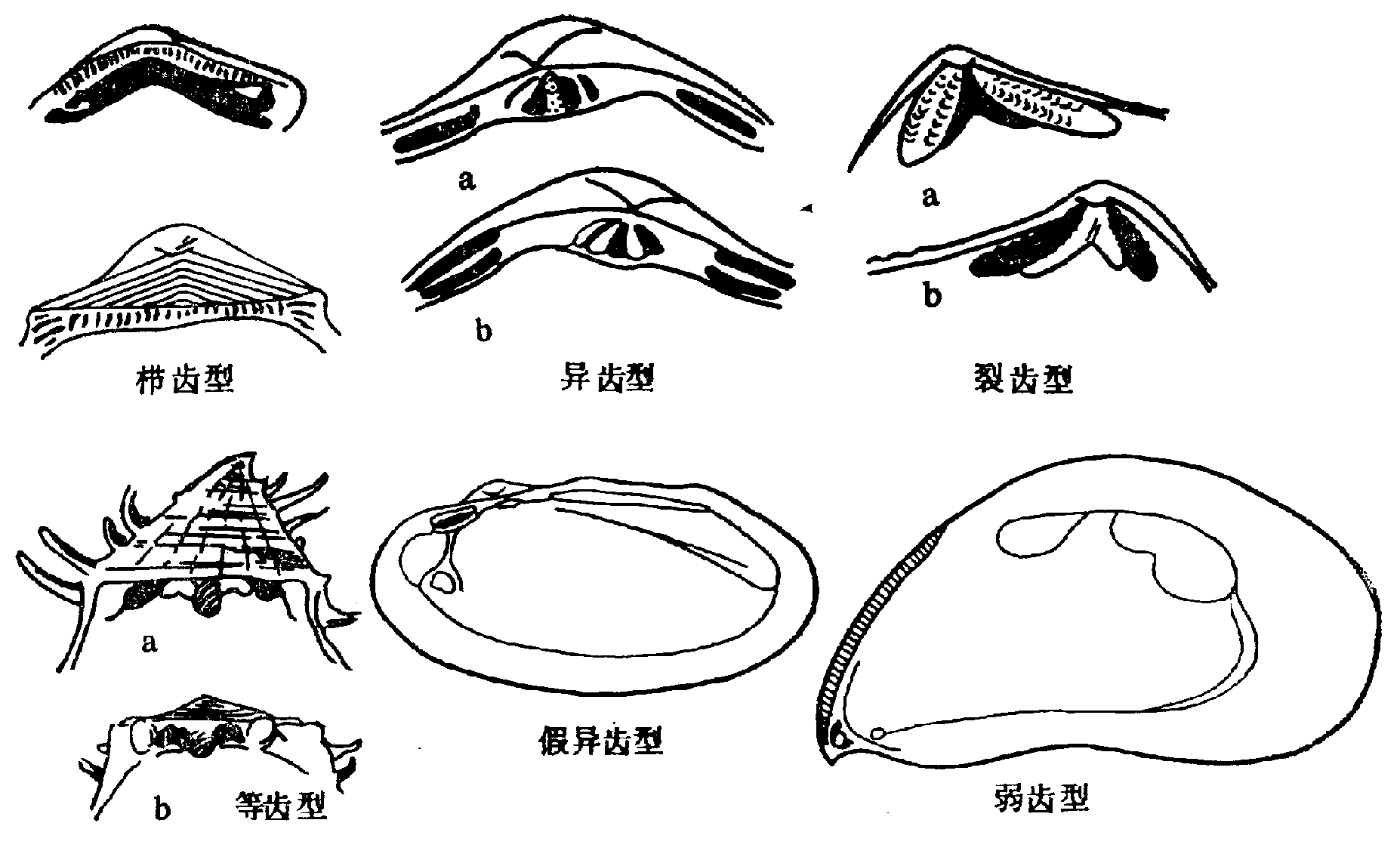

2.基本构造名称

|

|

|

| 壳形 壳的外部结构: 喙、壳顶、小月面、盾纹面、前耳、后耳、足丝凹口 壳饰: 同心状(生长纹、生长线、生长层(褶) 放射状 内部构造 |

3.地史及生态

出现于寒武纪,总体趋势是显生宙以来逐步发展,特别从中生代迅速发展,现在达到全盛。生活方式为底栖,包括正常底栖、足丝附着、深埋穴居。

4.代表化石

古异齿亚纲

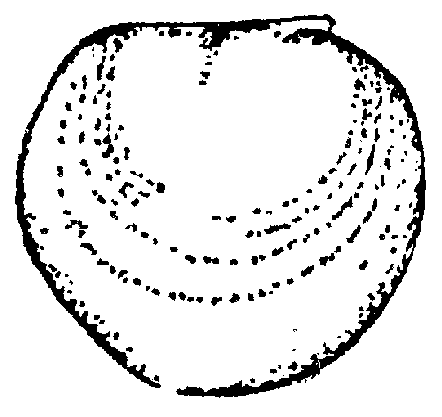

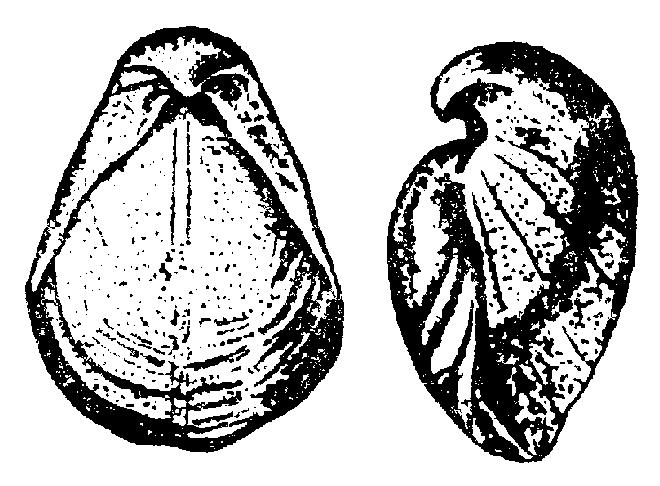

| 费尔干蚌Ferganoconcha Chernyshev,1937 壳较小而薄;无后壳顶脊;壳顶不突出或微突出铰缘;同心饰明显;具片状齿;淡水。侏罗纪,亚洲及苏联欧洲部分。 |

|

| 特征:侏罗纪 非海相 正常底栖 |

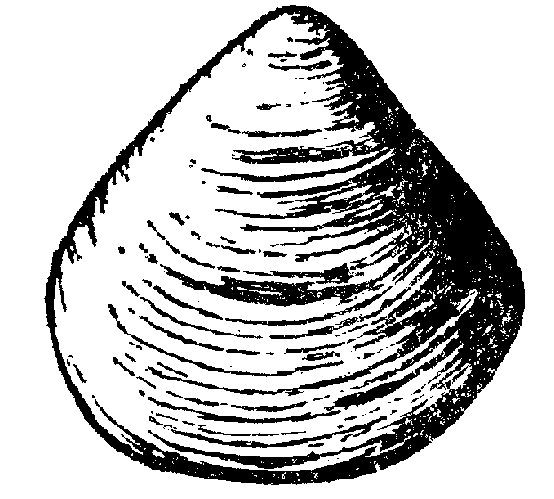

| 丽蚌Lamprotula Simpson,1900 壳较厚大,呈圆三角形至近菱形;喙近前端;壳面除同心饰外,常于壳顶处具V形、W形壳饰,并向后变为瘤状;铰齿为假异齿型;淡水。中侏罗世至现代,东亚。 |

|

| 特征: 中侏罗世-现代 非海相底栖 |

异齿亚纲

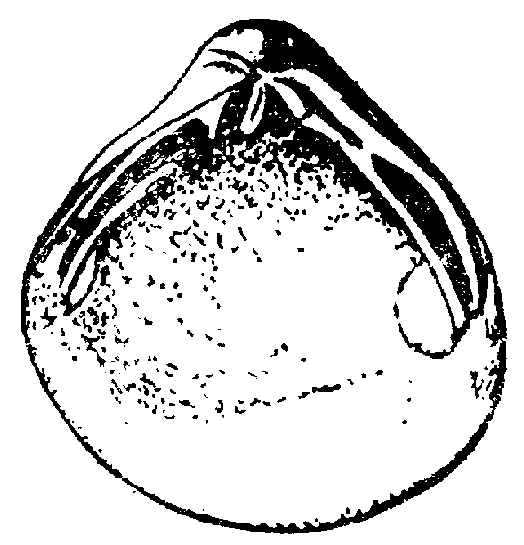

| 篮蚬Corbicula Mergele von Mühlfield,1811 壳中等至小,呈近圆或圆三角形;壳顶突出;壳面具同心饰;铰齿为异齿型篮蚬式;半咸水至淡水生。白垩纪至现代,世界各洲。

|

|

| 特征: 白垩系-现代 非海相 正常底栖 |

翼形亚纲

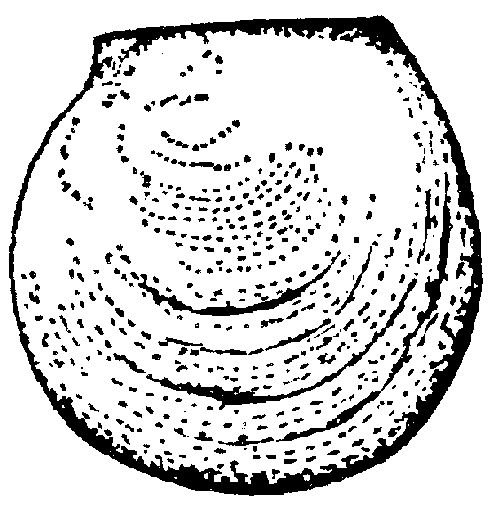

| 克氏蛤Claraia Bittner,1901 壳近圆形,前斜或不斜;不等壳,左壳较凸;壳顶位前端;后耳大,与壳顶分界不显,前耳小,足丝凹口显著,韧带为复韧式;铰线直,长度小于壳长;壳面具同心饰或放射饰。早三叠世,欧、亚、美及大洋洲。 |

|

| 特征: 底栖生活 |

| 牡蛎Ostrea Linne,1758 壳厚;左壳固着,膨凸强,壳面具放射褶;右壳小而扁,壳面仅具同心层;单柱;韧带为跨韧式。白垩纪至现代,世界各地。

|

|

| 特征:壳瓣固着生活 |

| 正海扇Eumorphotis Bittner,1901 不等壳,右壳平,左壳凸;后耳较大;铰缘长直,约等于壳长;韧带为跨韧式;壳面具多级射脊。三叠纪,欧、亚及美洲(图4-15)。

|

|

|

|

| 褶翅蛤Myophoria Bronn,1834 壳近三角形;壳嘴较前转;后壳顶脊显著或弱;每壳两齿,为裂齿型;主壳面光滑或具射饰。三叠纪,世界各地(图4-17)。

|

|

| 特征:

|

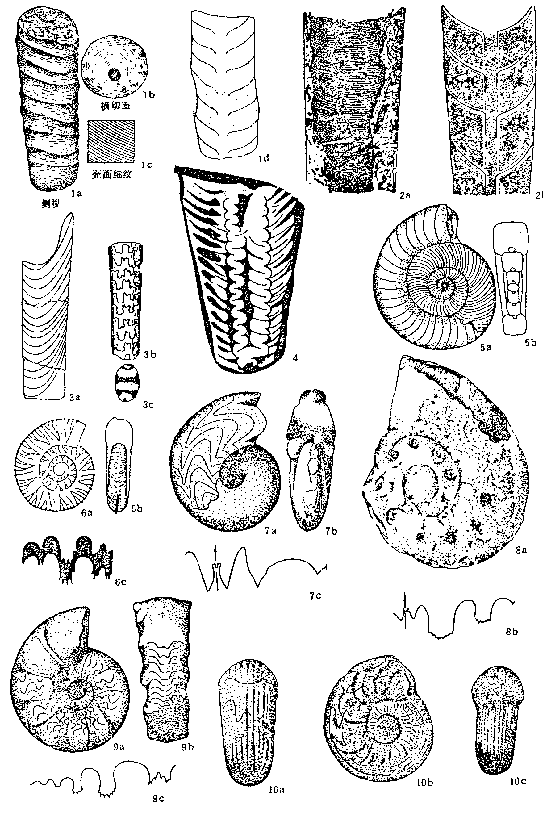

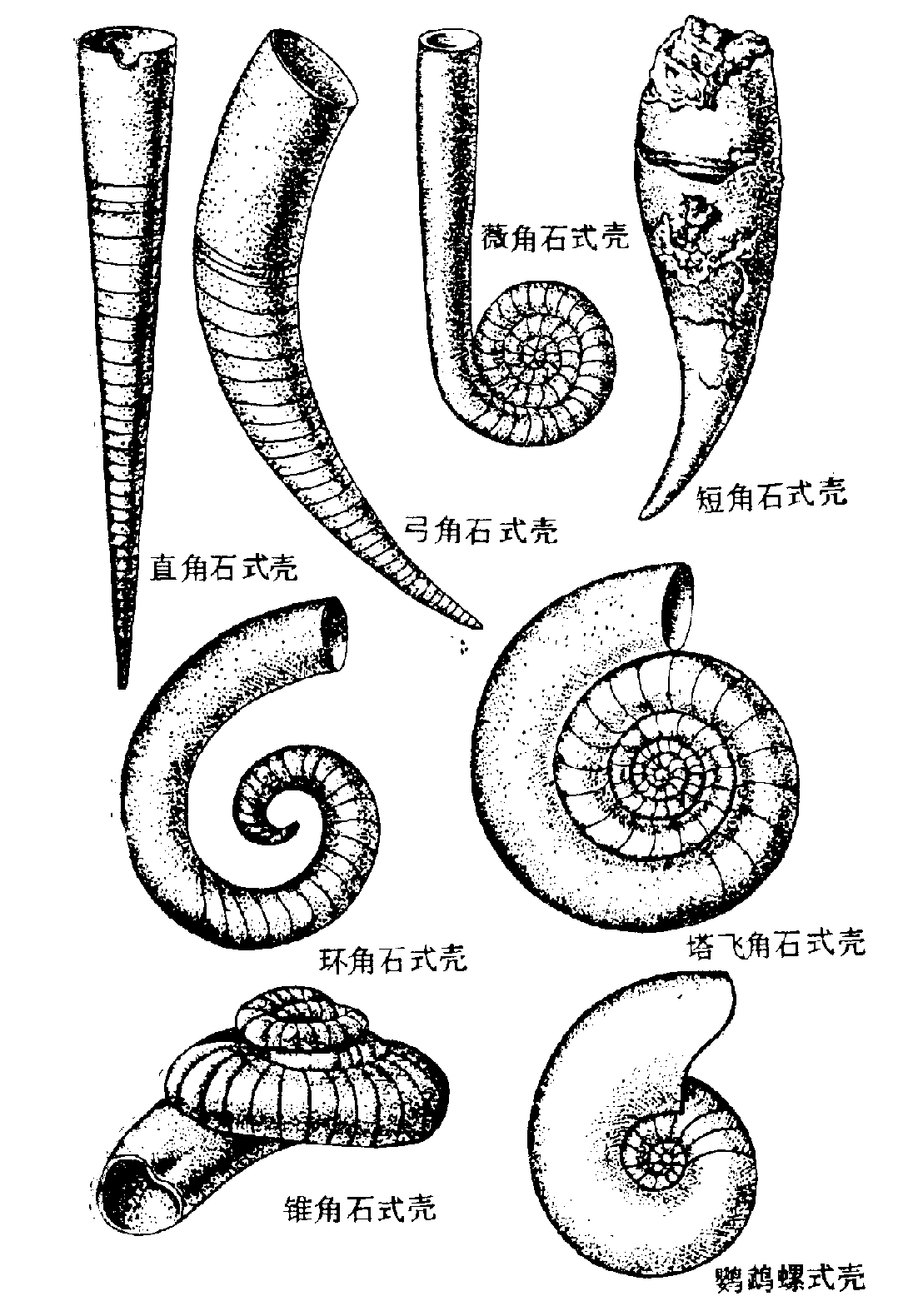

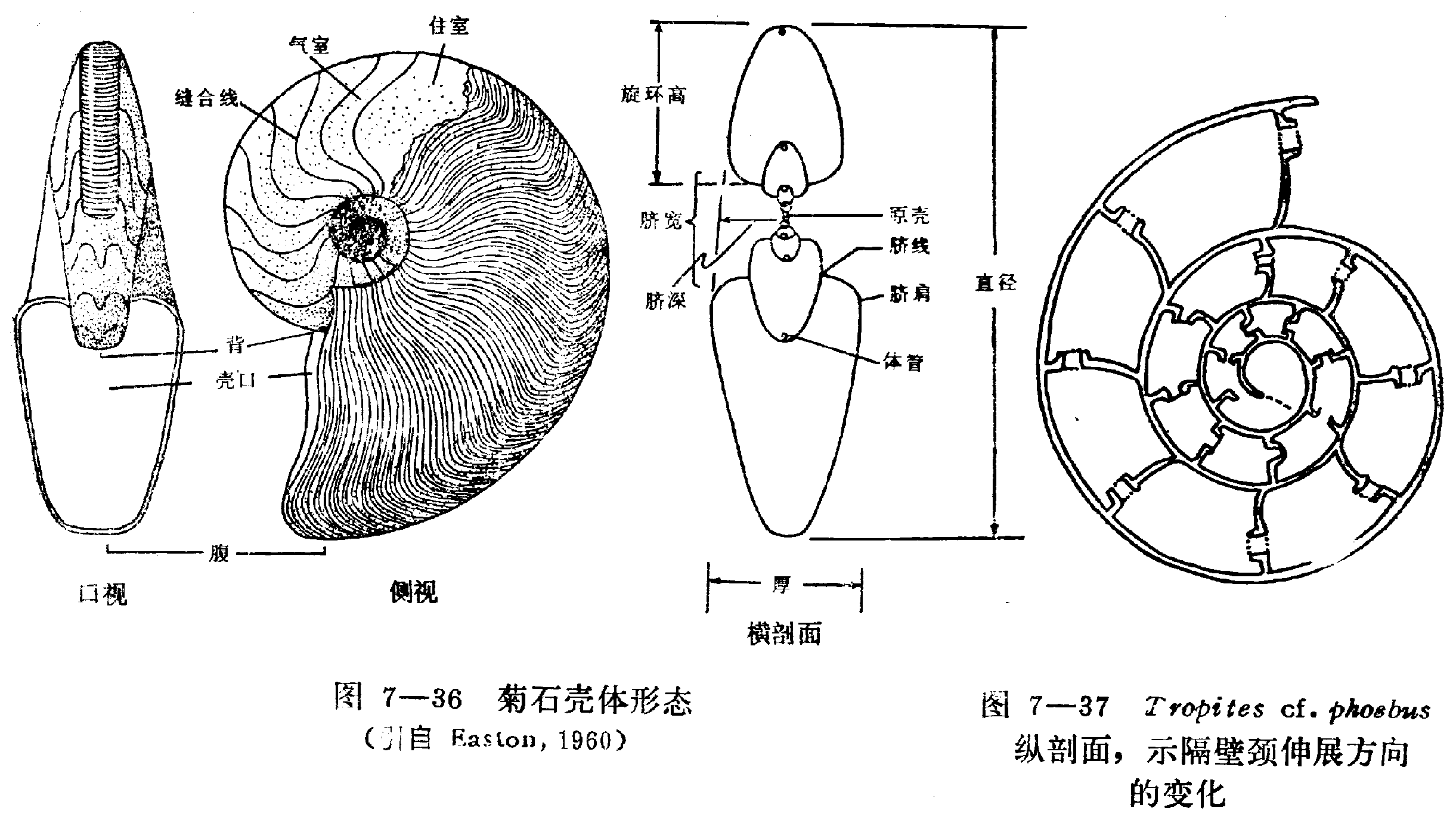

二、头足类

1.分类位置:

软体动物门

头足纲

鹦鹉螺亚纲Nautiloidea

菊石亚纲Ammonoidea

2.基本构造名称

|

| 鹦鹉螺亚纲 壳形 隔壁颈 隔壁颈类型 连颈环

|

|

| |

|

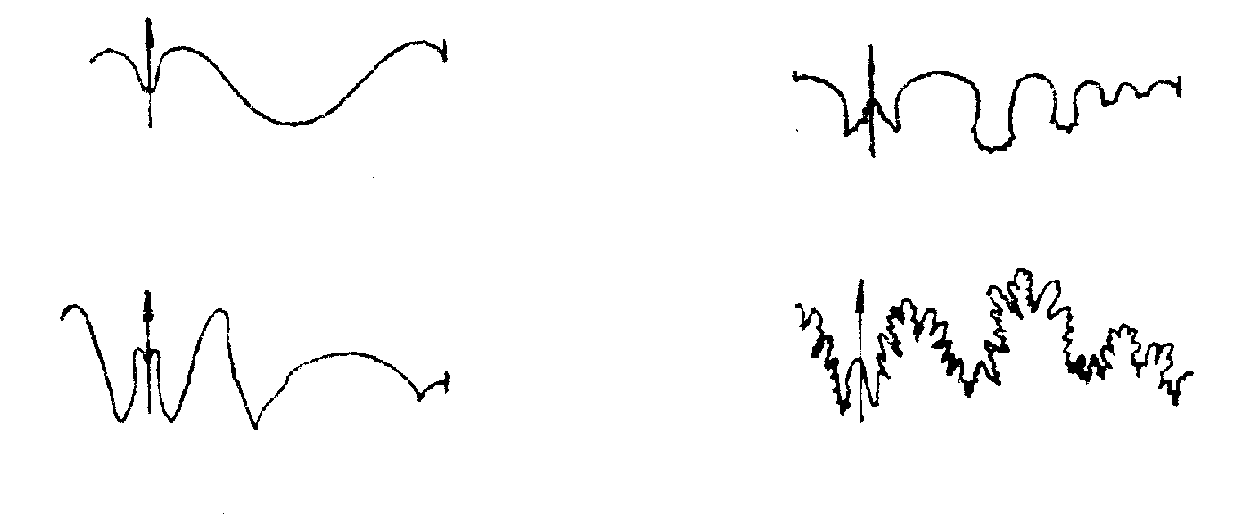

| 菊石亚纲 壳形 缝合线类型 无棱菊石型 齿菊石型 棱菊石型 菊石型 |

鹦鹉螺类自晚寒武世开始出现,奥陶纪迅速发展,志留纪-泥盆纪鹦鹉螺类开始衰退。三叠纪末期直壳类绝迹。

菊石亚纲出现于泥盆纪,繁盛于中生代,白垩纪末期菊石绝迹。四个繁盛时期:1.晚泥盆世:海神石类及无棱菊石、棱菊石的低级代表;2.晚石炭世-二叠纪模。棱菊石、无棱菊石的高级代表;3.三叠纪。齿菊石;4.早侏罗世-晚白垩世,菊石类组成。

4.代表化石

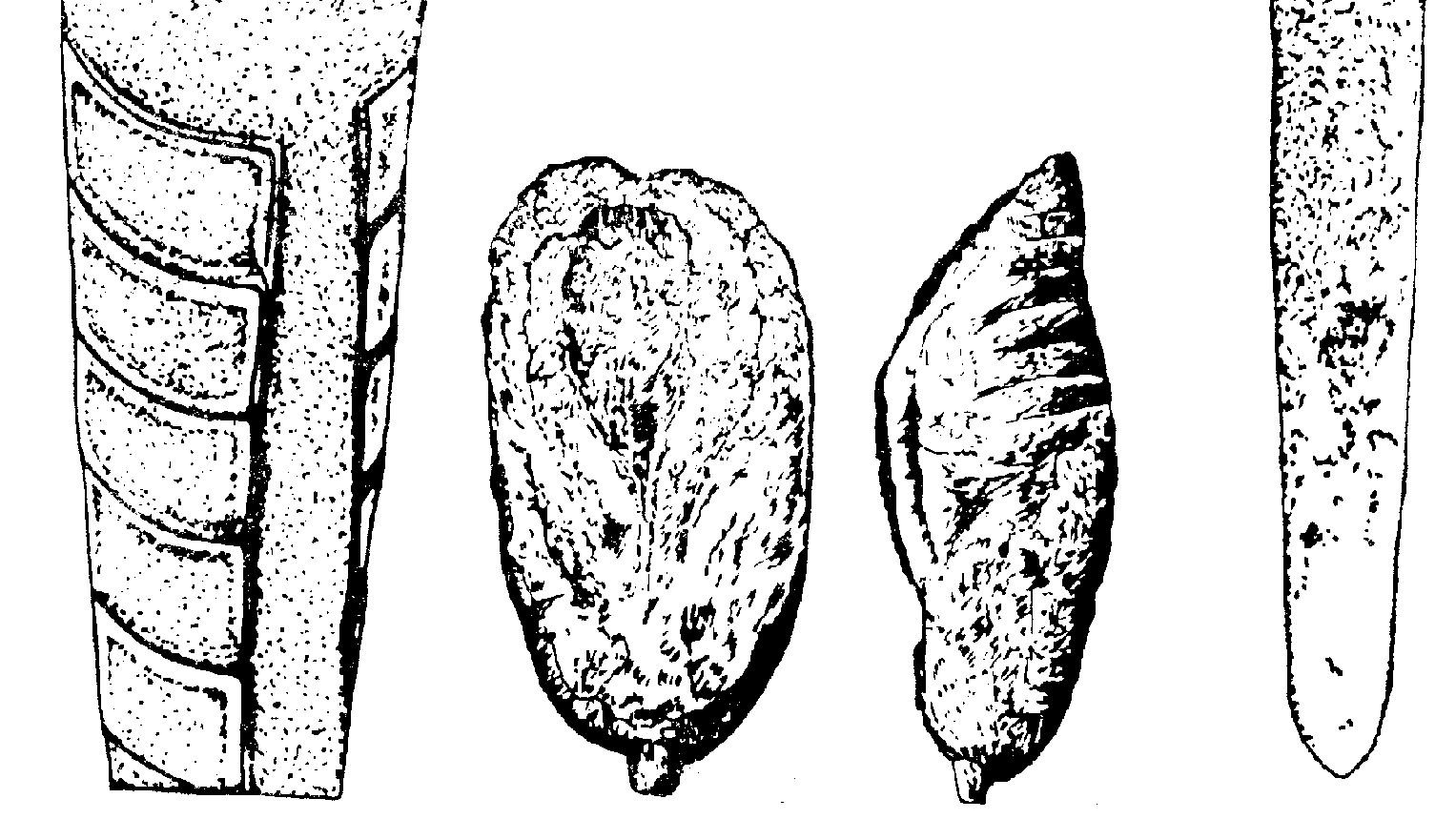

鹦鹉螺亚纲Nautiloidea

| 震旦角石Sinoceras Shimizu et Obata emend.Yu,1951 壳呈长圆锥形;壳面有显著的波状横纹;隔壁颈直而长,约相当气室深度之半;体管细小,位于壳的中央或稍偏;住室无纵沟。中奥陶世,中国。 |

|

| 特征:隔壁颈 体管 |

| 阿门角石Armenoceras Foerste,1924 壳直,中等至大;体管大,偏于中心;隔壁颈为弯颈式,颈缘很长,并与隔壁接触或相距甚近;体管节扁宽,呈扁串珠状;悬垂沉积发育。奥陶纪至志留纪,亚洲、大洋洲、北欧及北美。

|

|

| 特征: 隔壁颈 体管 |

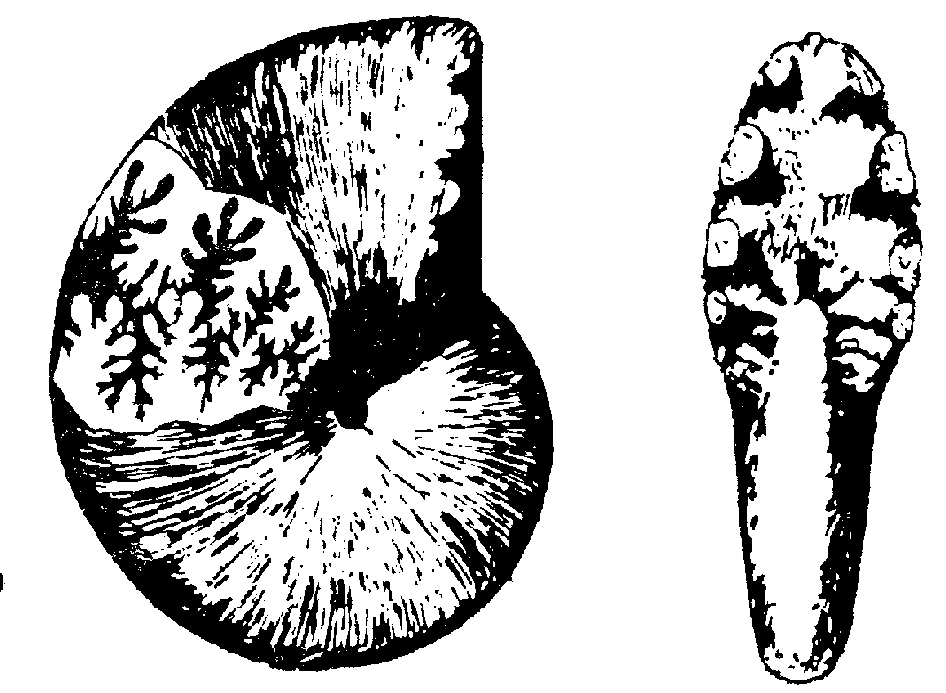

菊石亚纲Ammonoidea

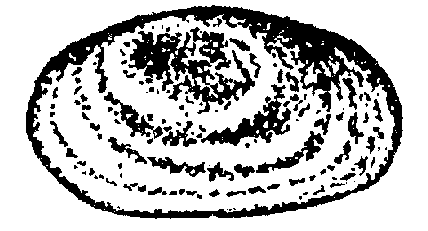

| 棱菊石Goniatites Hann,1825 壳内卷,呈球形,壳腹部宽圆;脐小;壳面光滑或具细纹;缝合线为棱菊石型。早石炭世,分布广泛。 |

|

| 特征: 棱菊石亚目(Goniatitina)

|

| 叶菊石Phylloceras Suess,1865 壳内卷,呈扁饼状;壳面饰有密集的细纹;壳圈侧面可有不明显的横肋;缝合线为叶菊石型,鞍部为三叶型。侏罗纪至白垩纪,世界性分布。

|

|

| 特征: |

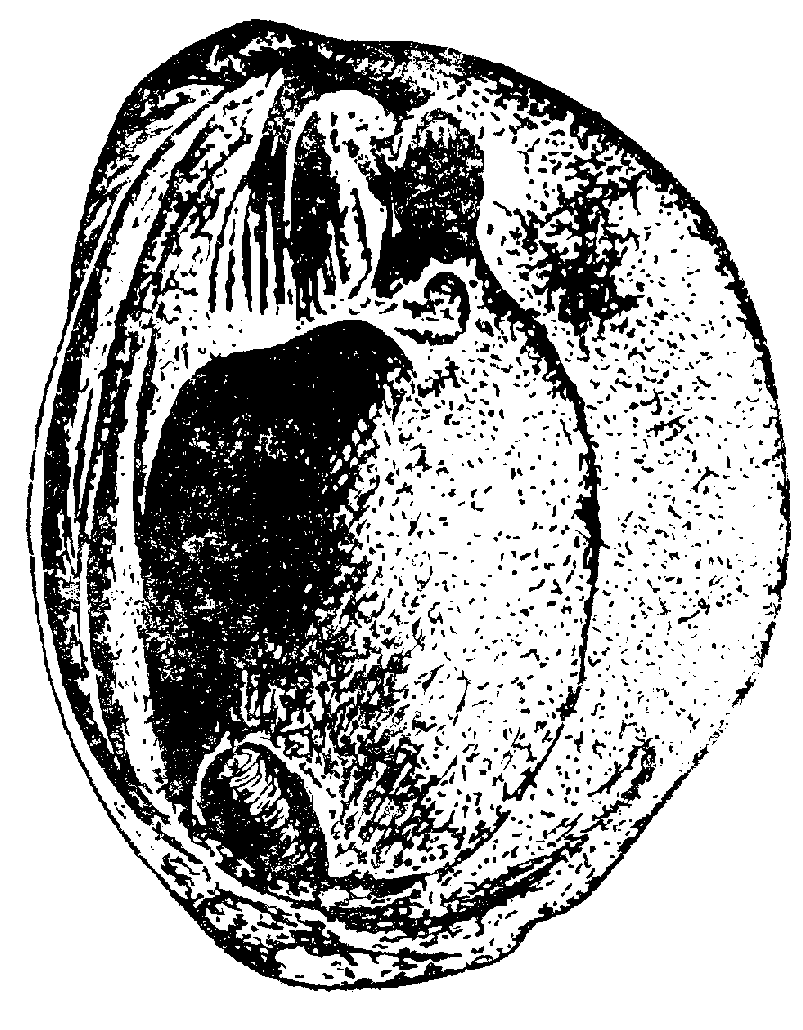

| 满洲角石Manchuroceras Ozaki,1927 壳粗短,直或稍弯曲,横断面为圆形或椭圆形;化石多仅保存体管,体管大,位于壳之边缘,直或稍弯曲,横断面圆形或腹背扁缩,腹边常扁平,表面具向腹面上升之斜环;内体房近于体管之背面,其腹边向内凹入,形成腹突;有时腹侧有一体隙。早奥陶世,亚洲、北美及大洋洲(图4-29-2)。

|

|

| 特征: |

| Protocycloceras Hyatt,1900(前环角石) 壳直或微弯。横切面圆至椭圆形。壳面饰有横环,环及环间有细的横纹。体管中等大小,不在中央。隔壁颈短而直,连接环甚厚(图6-4,1)。早奥陶世。

|

|

| 特征: |

| Protrachyceras Mojs,1893(前粗菊石) 半外卷至半内卷,呈扁饼状。腹部具腹沟,沟旁各有一排瘤。壳表具有许多横肋,每一肋上附有排列规则的瘤,横肋常分叉或插入。缝合线为亚菊石式,鞍部也发生微弱的褶皱(图6-4,6)。中至晚三叠世。 |

|

| 特征: |

第三届全国大学生地质技能竞赛

古生物化石标本鉴定复习重点(三)

一、三叶虫类

1.分类位置:

节肢动物门三叶虫纲

2.基本构造名称

3.地史及生态

三叶虫以浅海底栖、半游泳生活,也有适于远洋游泳或者漂浮。

早寒武世以莱德利基虫目最重要。也有耸棒头虫目。

中晚寒武世,褶颊虫目站统治地位;

奥陶纪:三叶虫衰退,褶颊虫目部分繁盛,笔石和头足动物繁盛。

志留纪-二叠纪,三叶虫急剧衰退,只有裂肋虫、镜眼虫、褶颊虫等。

4.代表化石

球接子目

| 球接子Agnostus Brongniart,1822 头鞍分2节;内边缘具一中沟;胸部2节;尾轴3节,最后一节后部略膨大;具一对尾刺。晚寒武世,中国及欧洲。 |

|

| 特征: 远洋游泳 |

莱德利基虫目

| 莱德利基虫Redlichia Cossman,1902 背沟窄而浅。头鞍呈锥形,前端较圆,具三对显著的头鞍沟。眼叶窄长,呈新月形且两端靠近头鞍。眼前翼近似三角形或扁豆形。面线前支向外扩张;与头盖中轴的夹角在50~90°之间。胸部14~17节组成。尾部小,不分节,具一对突起的叶状物。早寒武世中期及晚期,亚洲、澳大利亚及北非洲。 |

|

| 特征:

|

耸棒头虫目

| 叉尾虫Dorypyge Dames,1883 头盖近梯形。头鞍强烈凸起,两侧近平行,头鞍前侧角具显著的浅坑,有3对短而不清的头鞍沟,颈刺长。眼叶较小,位于中部。前边缘极窄。尾部大,近梯形,中轴呈柱状,具5~6对尾刺,后侧端的一对或两对较长,其余尾刺短小。壳面布满疣点。中寒武世。亚洲、欧洲及澳大利亚。 |

|

| 特征:

|

褶颊虫目

| 毕雷氏虫Bailiella Matthew,1885 头盖半圆形。头鞍短锥形,具三对浅的头鞍沟,颈沟明显。固定颊极宽,无眼。内边缘宽,外边缘向两侧变狭。活动颊极窄,具颊刺。尾部较小,呈横宽半圆形,分节清楚,边缘明显。中寒武世,亚洲、欧洲及北美。 |

|

| 特征:

|

| 济南虫Tsinania Walcott,1916 头尾等大且光滑,不分节。头盖前缘浑圆,略呈方形,头鞍轮廓不明显。眼叶位于头盖中部或稍后;后侧翼短小,次三角形。面线前支大致平行。尾部长宽略相等,次三角形。中轴不甚明显,外壳剥落后中轴与肋部分节隐约可见。晚寒武世,华北及东北南部。 |

|

| 特征:

|

| 德氏虫Damesella Walcott,1905 头盖横宽,头鞍呈长柱形;眼脊清楚,无内外边缘之分,前边缘宽凸;中轴微向后收缩,倒锥形。6对尾侧刺。中寒武世晚期,亚洲及澳大利亚。 |

|

| 特征:

|

| 蝙蝠虫Drepanura Bergeron,1899 头盖近三角形。头鞍前狭后宽,具三对头鞍沟。眼叶小,位于前端。固定颊极窄,后侧翼呈宽大三角形。尾部大,形似蝙蝠。中轴凸起,锥形或近柱形。前侧端向后各伸出一镰形长刺,两侧刺之间尾刺成锯齿状。壳面光滑或具疣点。晚寒武世(早期),东亚及北欧。 |

|

| 特征: |

| 古等称虫Eoisotelus Wang,1938 头鞍长,中部收缩,前端特别膨大;固定颊狭,眼叶小;尾部为半椭圆形,其中轴狭长且不分节。早奥陶世,华北及东北南部。 |

|

| 特征: |

镜眼虫目

| 王冠虫Coronocephalus Grabau,1924 头部近三角形,头鞍前沟不清楚。头鞍呈棒状;前叶呈球形,头鞍后部窄且两侧平行,有三对宽深的头鞍沟,分头鞍后部为三个瘤状叶节。前颊类面线。固定颊三角形,具一长颊刺。活动颊外边缘上有规则的齿状瘤。眼呈棒状。尾部长三角形,其中轴节数较肋节为多,中轴分节较肋部浅,轴沟及肋沟较窄。志留纪,东亚。

|

|

| 特征:

|

第三届全国大学生地质技能竞赛

古生物化石标本鉴定复习重点(四)

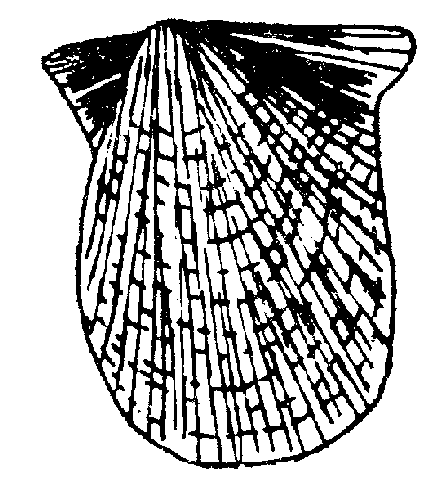

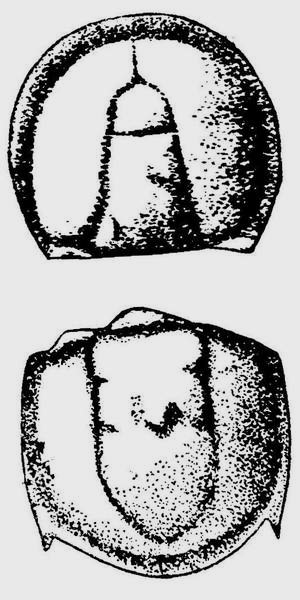

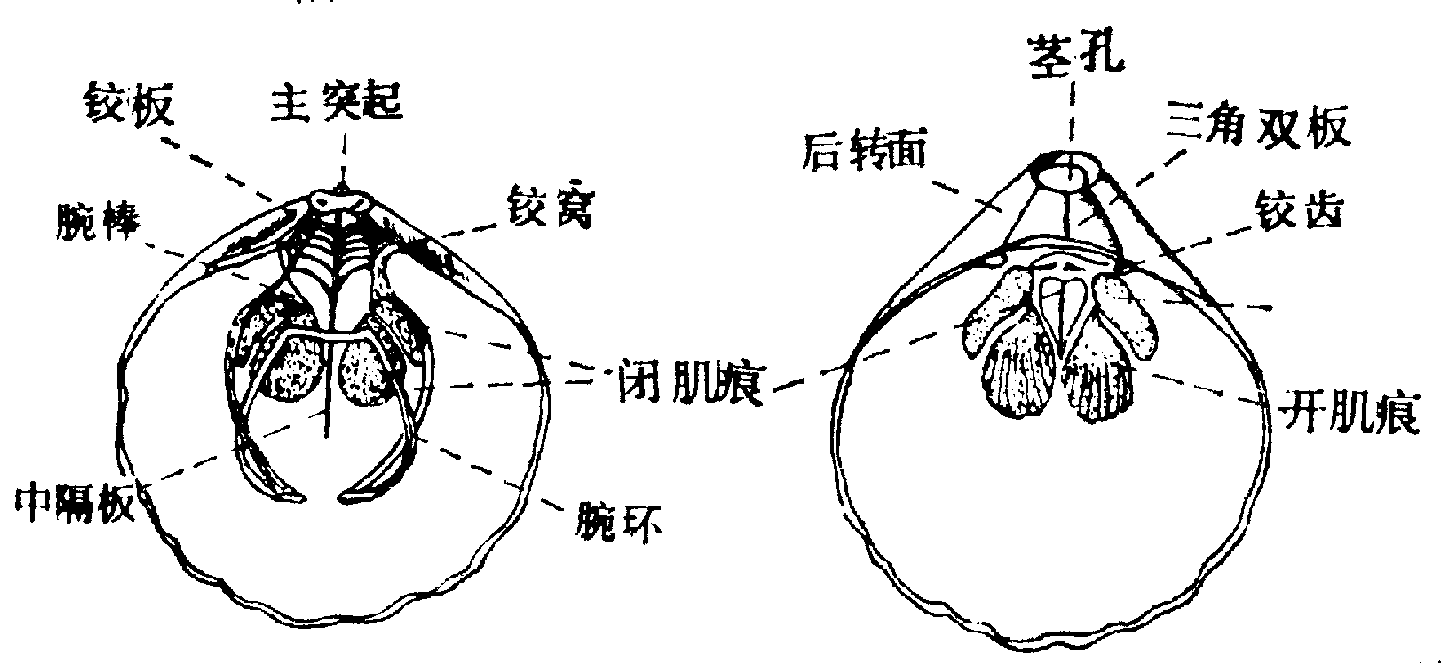

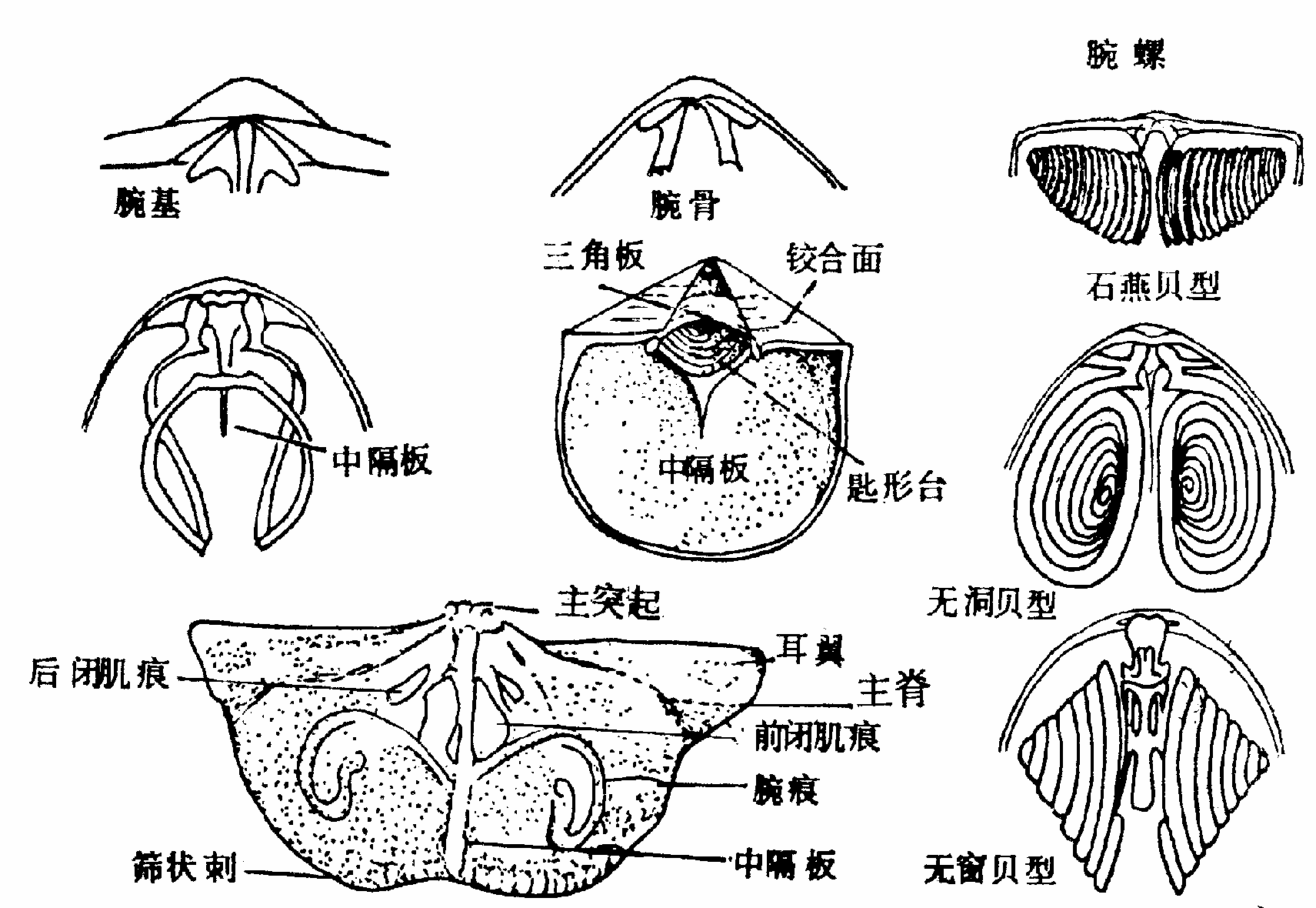

一、腕足类

1.分类位置:

腕足动物门

舌形贝纲

神父贝纲

扭月贝纲

小嘴贝纲

2.基本构造名称

|

|

|

|

|

|

3.地史及生态

古生代腕足动物大多数生活在温暖、盐度正常的浅海环境,但中生代以来发现它们与某些深水生物共生。有固着方式和自由躺卧。三大繁盛期:奥陶纪、泥盆纪、石炭纪和二叠纪。

4.代表化石

舌形贝纲

| 圆货贝Obolus Eichwald,1829 两壳大小近等,轻微凸隆;壳呈近圆形或长卵形;腹喙高耸,假铰合面明显,茎沟显著;壳面具光泽,同心纹和放射纹明显。寒武纪-奥陶纪,亚洲及欧洲。 |

|

| 特征: |

| 舌形贝 lingula |

|

| 特征: |

扭月贝纲

|

| 网格长身贝Dictyoclostus Muir-wood,1930 较大,近方圆形;铰合线宜长,耳翼明显;腹壳强凸,背壳浅凹,体腔宽厚,壳面具壳线;在后部壳线与同心线组成圃格状壳饰;同心皱在耳部明显,壳刺粗,直立,散布在腹壳壳面上,沿后缘有1~2排,在侧坡聚集成束。石炭纪,世界各地。 |

| ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

| 特征: | |||||

|

|

|

| ||||

|

|

| |||||

| 大长身贝Gigantoproductus Prentice,1951 贝体巨大,最大宽度在铰合线上;腹壳高凸具铰合面;背壳凹,耳翼大;壳面具壳线和壳皱;壳线有时形成纵向隆脊;腹壳壳面有少数壳刺,沿铰合缘有一排壳刺。本属与Kansuella(甘肃贝)相似,但后者两壳均具铰合面,腹壳凸度较低。早石炭世,世界各地。

|

|

| 特征: |

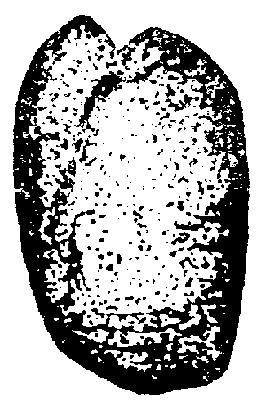

小嘴贝纲

| 扬子贝Yangtzeella kolarova,1925 轮廓为近圆形,侧视双凸型,背壳较凸;腹铰合面较高,三角孔洞开;中槽深,舌状突伸,背中隆显著;壳面光滑;腹壳内具厚齿板和匙形台;背壳内腕房为一横板托起,横板下有一对或两对侧板。早奥陶世,东亚。

|

|

| 特征: |

| 五房贝Pentamerus Sowerby,1812 呈长卵形或近五边形,侧视近等双凸型;铰合线短,主端圆;后转面不明显;壳面光滑,中隆中槽不明显;腹壳内具双柱匙形台,背壳内腕突长,腕板近平行伸达壳底,具低中脊。本属与Pentameroides(拟五房贝)相似,但后者具双柱腕房。志留纪,东亚,欧洲和美洲。 |

|

| 特征: |

| 弓石燕贝Cyrtospirifer Nalivkin,1918 中等大小,呈菱形至半圆形;铰合面发育,弯曲,铰合线直长;中槽和中隆发育;全壳具壳线,中槽和中隆上壳线较细,且分叉;侧区壳线较粗,不分叉,腹壳内具窗内板和齿板。Cyrtiopsis(穹石燕贝)与本属相似,其区别在于铰合线短,三角孔上具三角板。晚泥盆世-早石炭世早期,世界各地。 |

|

| 特征: |

| 巅石燕贝Acrospirifer Wedekind,1926 中等至大,呈横半圆形;铰合线等于最大壳宽;铰合面不高,微凹;中隆中槽显著,无壳褶;侧区具粗强壳褶;壳面具显著同心层,层上具梳齿状细纹(刺);腹壳内具齿板,无中隔板Euryspirifer(阔石燕贝)与本属相似,区别在于该属更加横宽,侧区具更多壳褶。早-中泥盆世,亚洲、欧洲和美洲。

|

|

| 特征: |

| 鹗头贝Strtingocephalus Defrance,1825 贝体大,呈椭圆形,侧视为近球形;后转面明显,腹喙尖长,三角孔上具铰合三角双板;壳面光滑,仅具同心纹;壳疹极细;腹壳内无齿板;背壳内具腕环和高强中隔板。Bornhardtina(布哈丁贝)与本属相似,但壳喙不对称,背内无中隔板。中泥盆世,世界各地。

|

|

| 特征: |

| 小云南贝 Yunnanellina |

|

| 特征: |

| 无洞贝Atrypa Dalman,1828 轮廓近圆成长圆形;为强烈不等的双凸型,背壳强凸;铰合线短而直,主端圆;铰合面不发育,喙弯曲;具茎孔;壳面具壳线,有时具显著同心层;腹壳内无齿板.志留纪-早石炭世,世界各地。

|

|

| 特征: |

第三届全国大学生地质技能竞赛

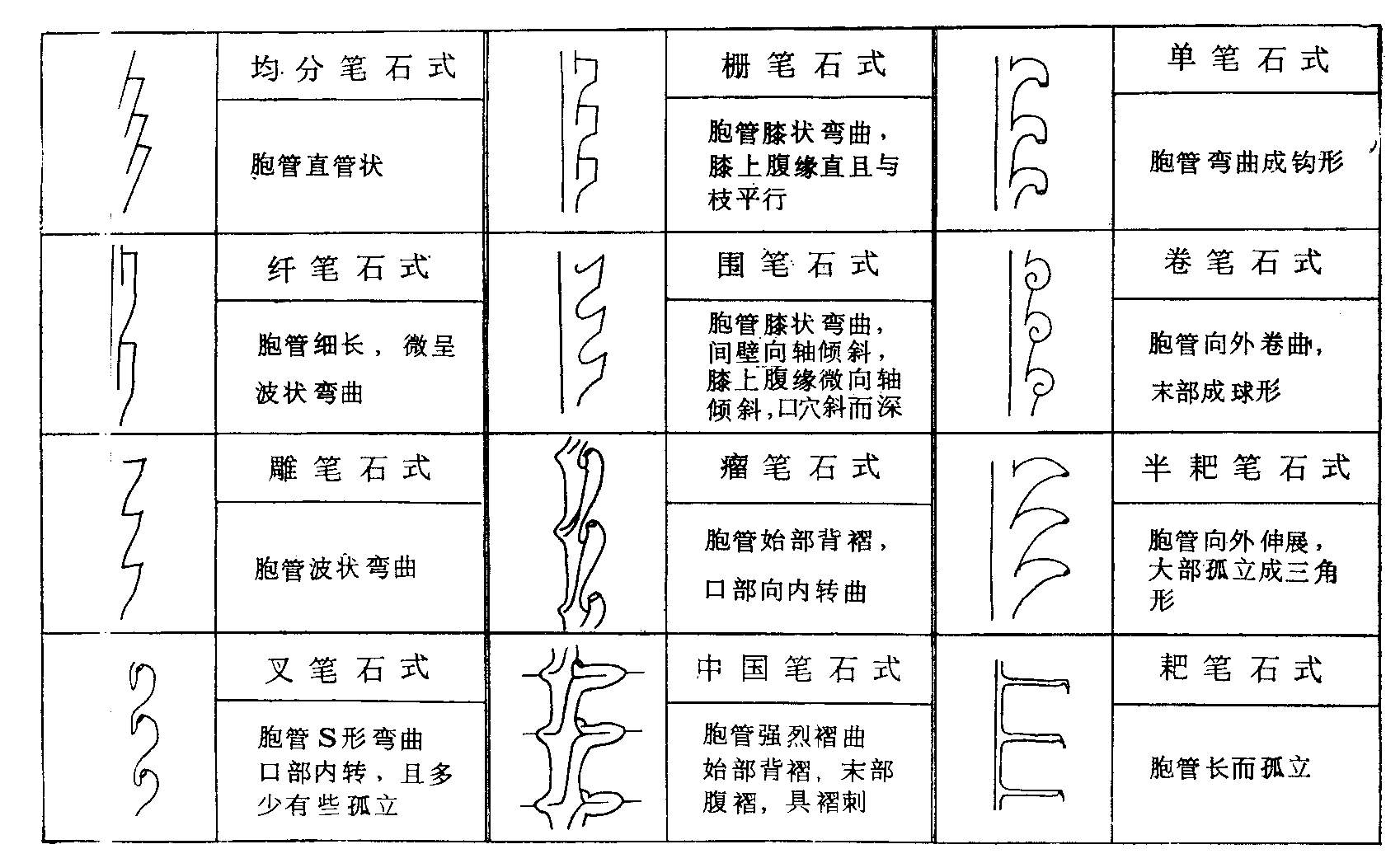

古生物化石标本鉴定复习重点(五)

1.分类位置:

半索动物门

笔石纲

树形笔石目

正笔石目

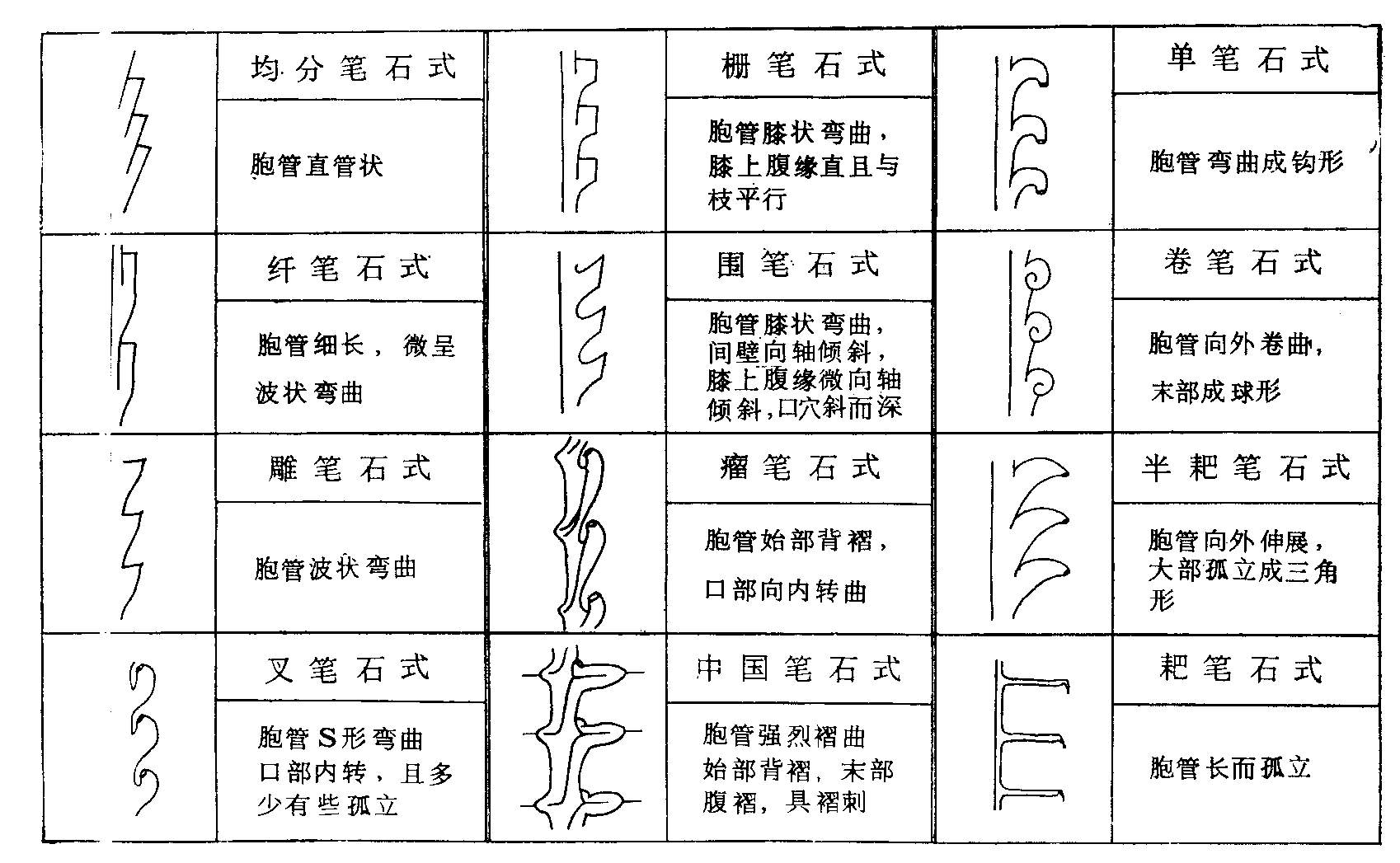

2.基本构造名称

3.地史及生态

大部分树形笔石为底栖固着形;正笔石以漂浮生活为主。

寒武纪出现,奥陶纪、志留纪繁盛。

4.代表化石

树形笔石目(Dendroidea)

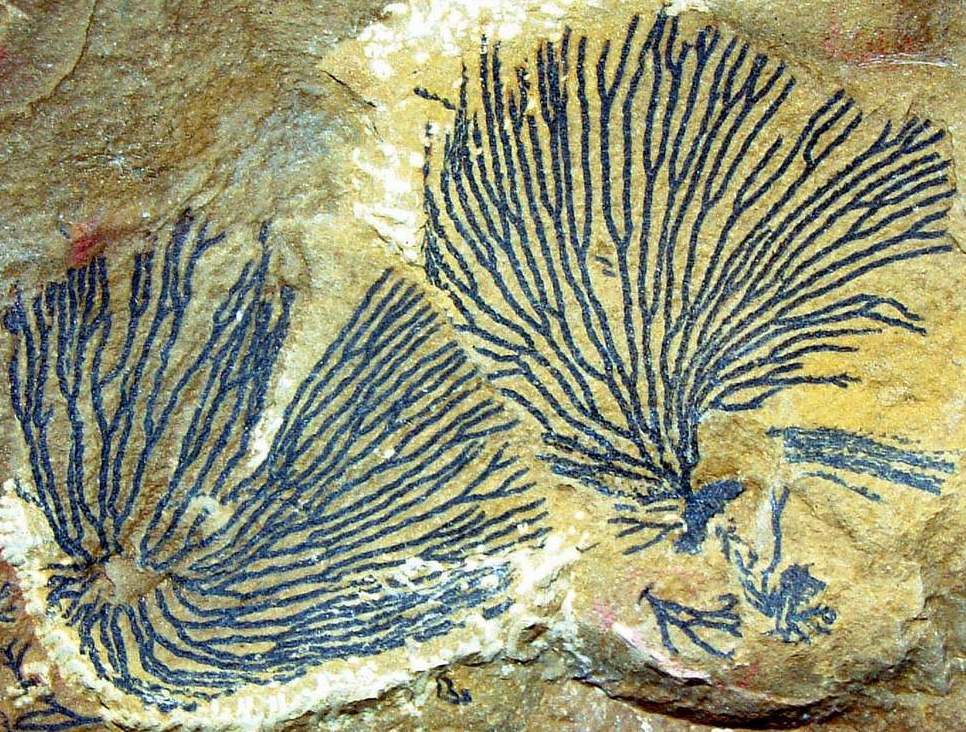

| 网格笔石Dictyonema Hall,1851 笔石体呈锥形、扇形或盘形;固着生活者具茎根,浮游生活者胎管裸露,具线管;正分枝的枝直,平行或近平行,枝间有横靶连结,形成网格状;正胞管为直管状,呈锯齿状排列;副胞管一般不明显。晚寒武世至早石炭世,世界各地。 |

|

| 特征: |

| 无羽笔石Calllograptus Hall,1885 笔石体呈锥形、扇形或略不规则,常具茎状构造;正分枝的枝平行或近平行,偶具横靶或绞结;正胞管为直管状,排列呈锯齿状。中寒武世?,晚寒武世至早石炭世,世界各地。

|

|

| 特征: |

正笔石目

无轴亚目

| 对笔石Didymograptus McCoy in Sedgwick et McGoy,1851 笔石体由两个下垂至上斜的笔石枝组成;两侧对称;胞管为均分笔石式。早、中奥陶世,世界各地。 |

|

| 特征: |

| 四笔石Tetragraptus Salter,1863 笔石体下垂至上斜,正分枝两次,具有四个二级枝,偶为三枝,由两个二级枝及1个一级枝组成。胞管为均分笔石式。早奥陶世,世界各地。

|

|

| 特征: |

| 丝笔石Nemagraptus Emmons,1855 两主枝细而长;上斜或弯曲成s形;在主枝的凸侧规则地生出次枝;各次枝间的距离大致相等。中奥陶世,亚洲,欧洲,北美、大洋洲(图7-23)。

|

|

|

|

| 叉笔石Dicellograptus Hopkinson,1871 两枝上斜呈叉状,枝直或弯曲交叉;胞管为叉笔石式。早奥陶世后期至晚奥陶世、亚洲、欧洲、大洋洲(图7-24)。

|

|

| 特征: |

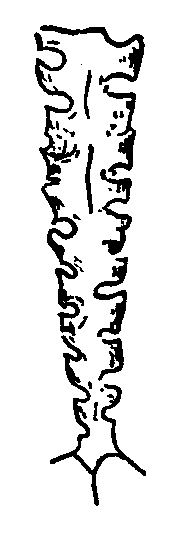

| 中国笔石Sinograptus Mu,1957 笔石体由下曲两枝组成;胞管褶曲;为中国笔石式。早奥陶世,中国、加拿大(图7-26)。 |

|

| 特征: |

| 叶笔石 Phyllograptus Hall,1858 笔石体为四列式,由四个攀合的笔石枝组成;横断面十字形;胞管为直管状,倾角大,掩盖多。早奥陶世,世界各地。 |

|

| 特征: |

有轴亚目(Axonophora)

| 耙笔石Rastrites Barrande,1850 笔石体常弯曲,单列胞管,耙笔石式。早志留世,亚洲、欧洲、北美。 |

|

| 特征: |

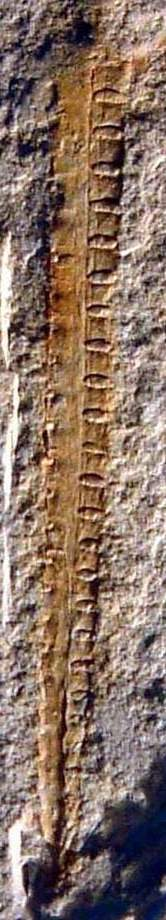

| 栅笔石Climacograptus Hall,1865 笔石体双列胞管,胞管为栅笔石式。奥陶纪至早志留世,世界各地。

|

|

| 特征: |

| 单笔石Monograptus Geinitz,1852

笔石体仅由一个上攀的单列笔石枝组成,枝直或曲;胞管单笔石式。早志留世至早泥盆世,世界各地。

|

|

| 特征: |

第三届全国大学生地质技能竞赛

古生物化石标本鉴定复习重点(六)

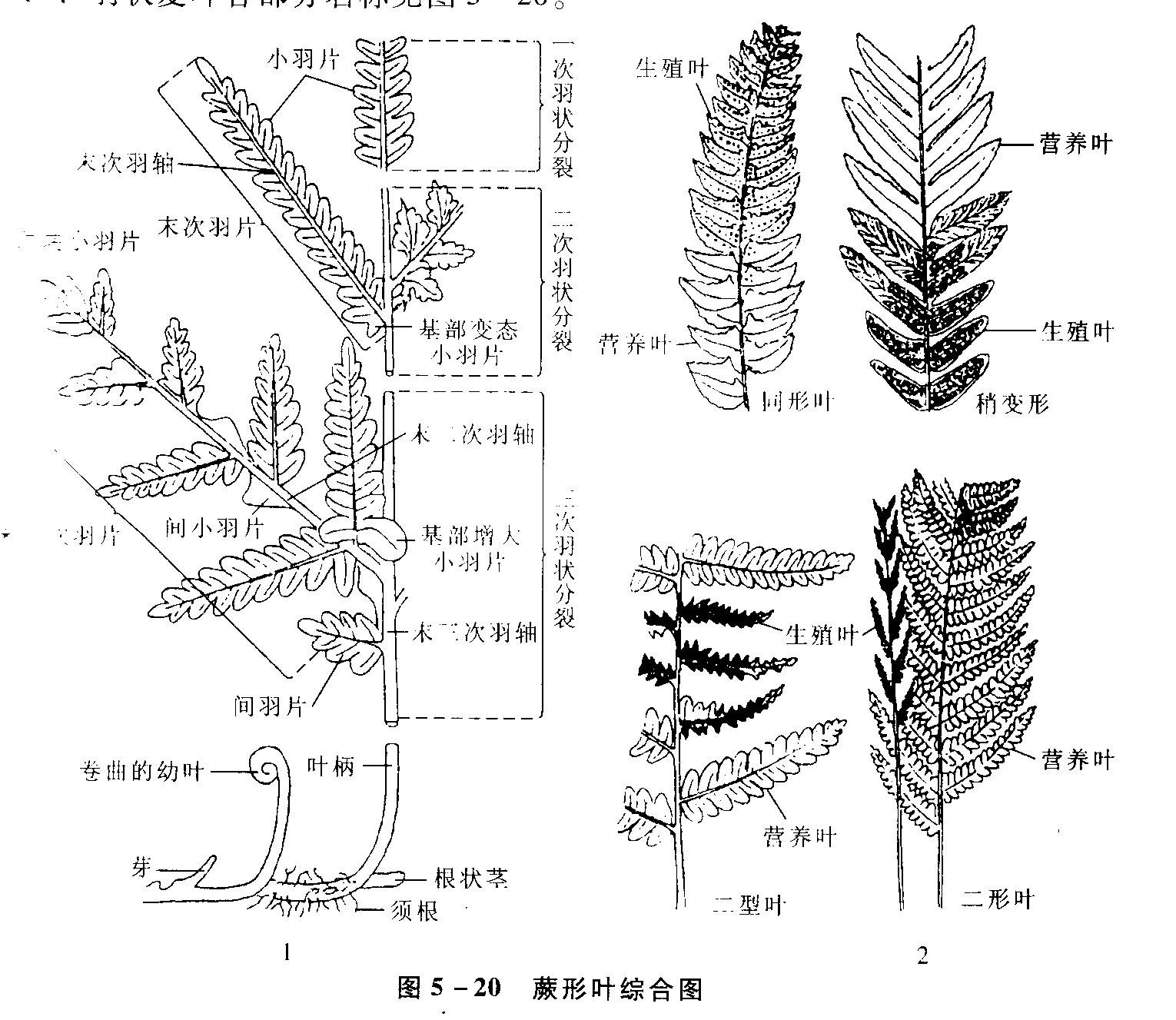

植物类

一、蕨类植物

1.分类位置:

蕨类植物

原蕨植物门(裸蕨)Protopteridophyta

石松植物门

节蕨植物门

真蕨植物门

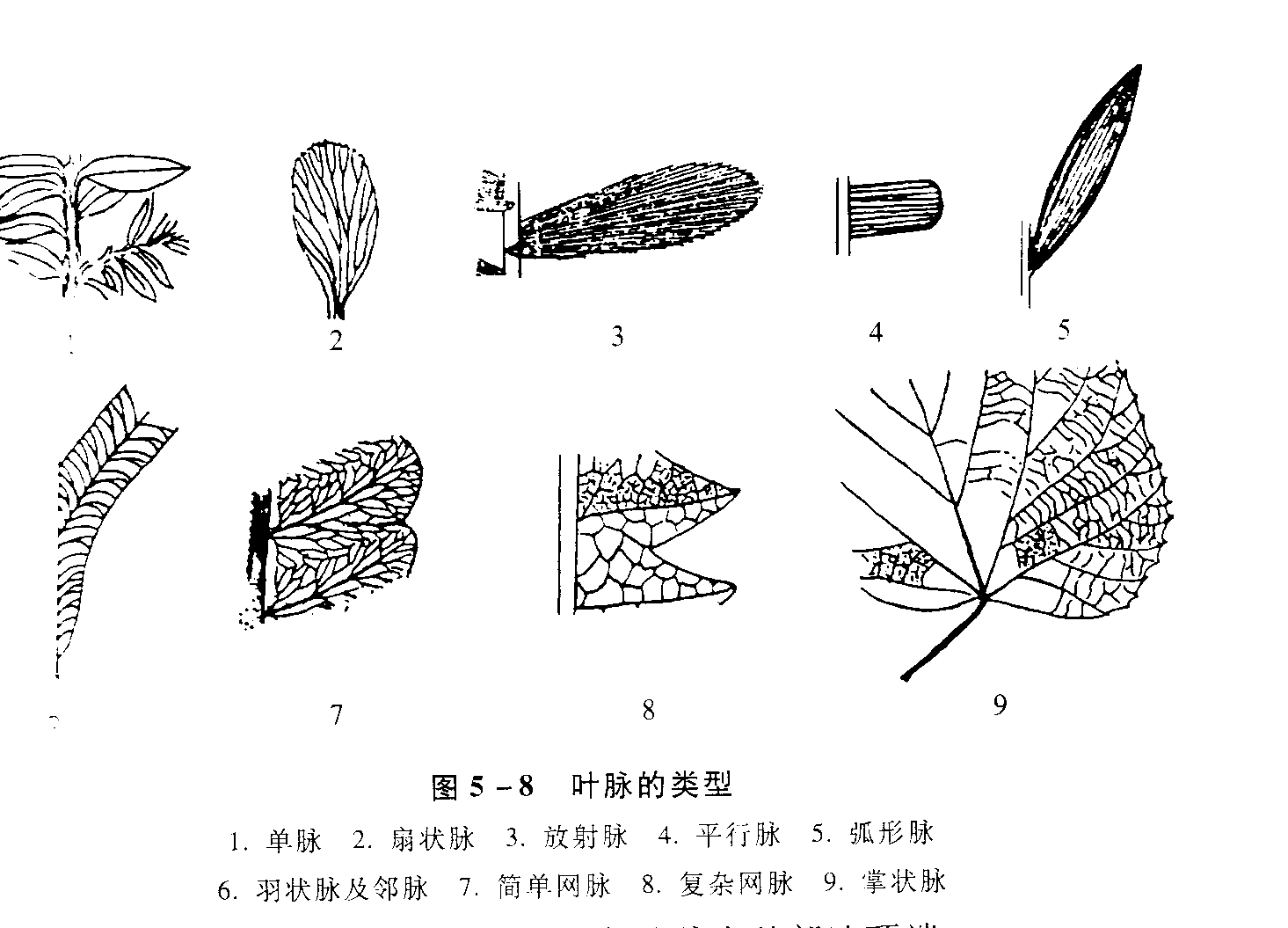

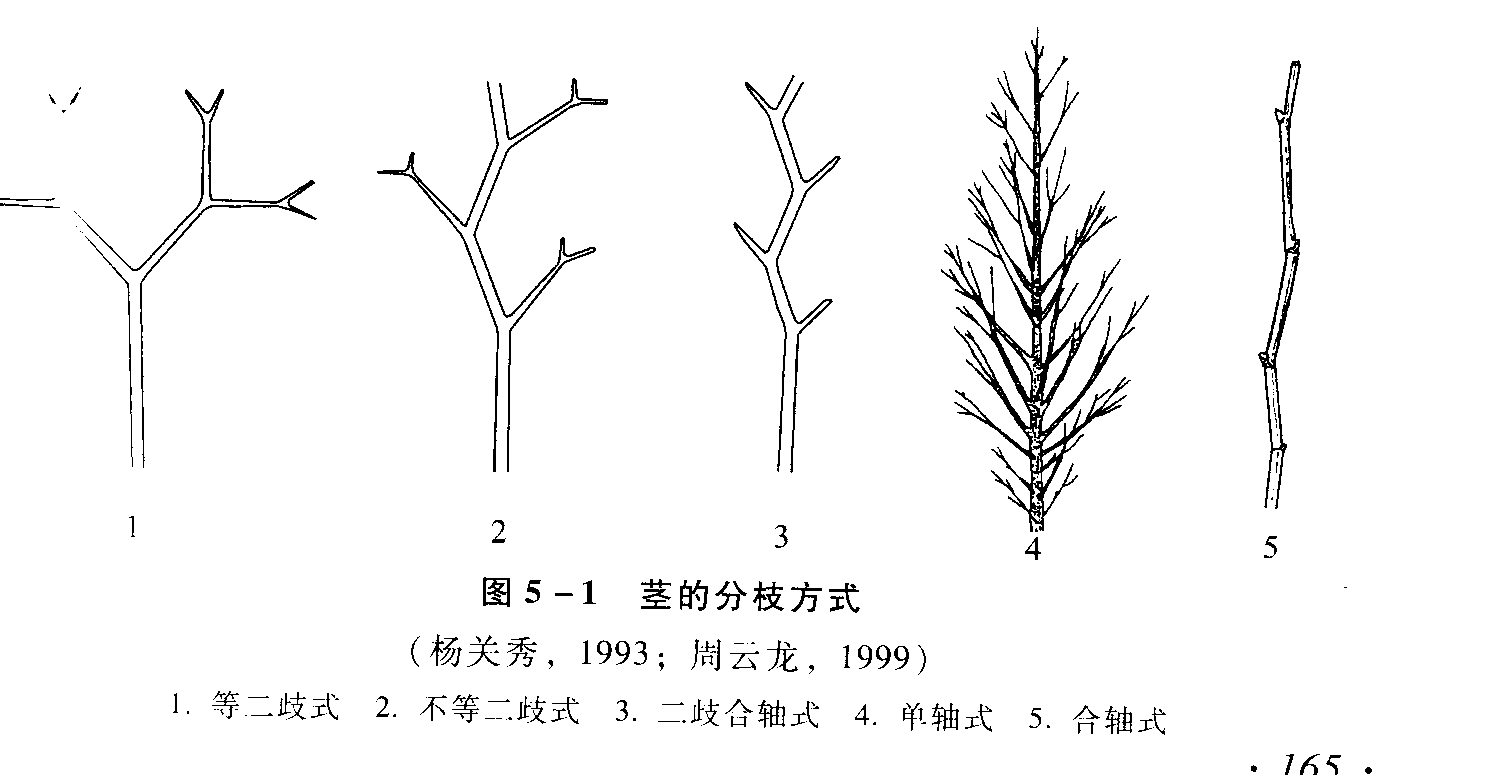

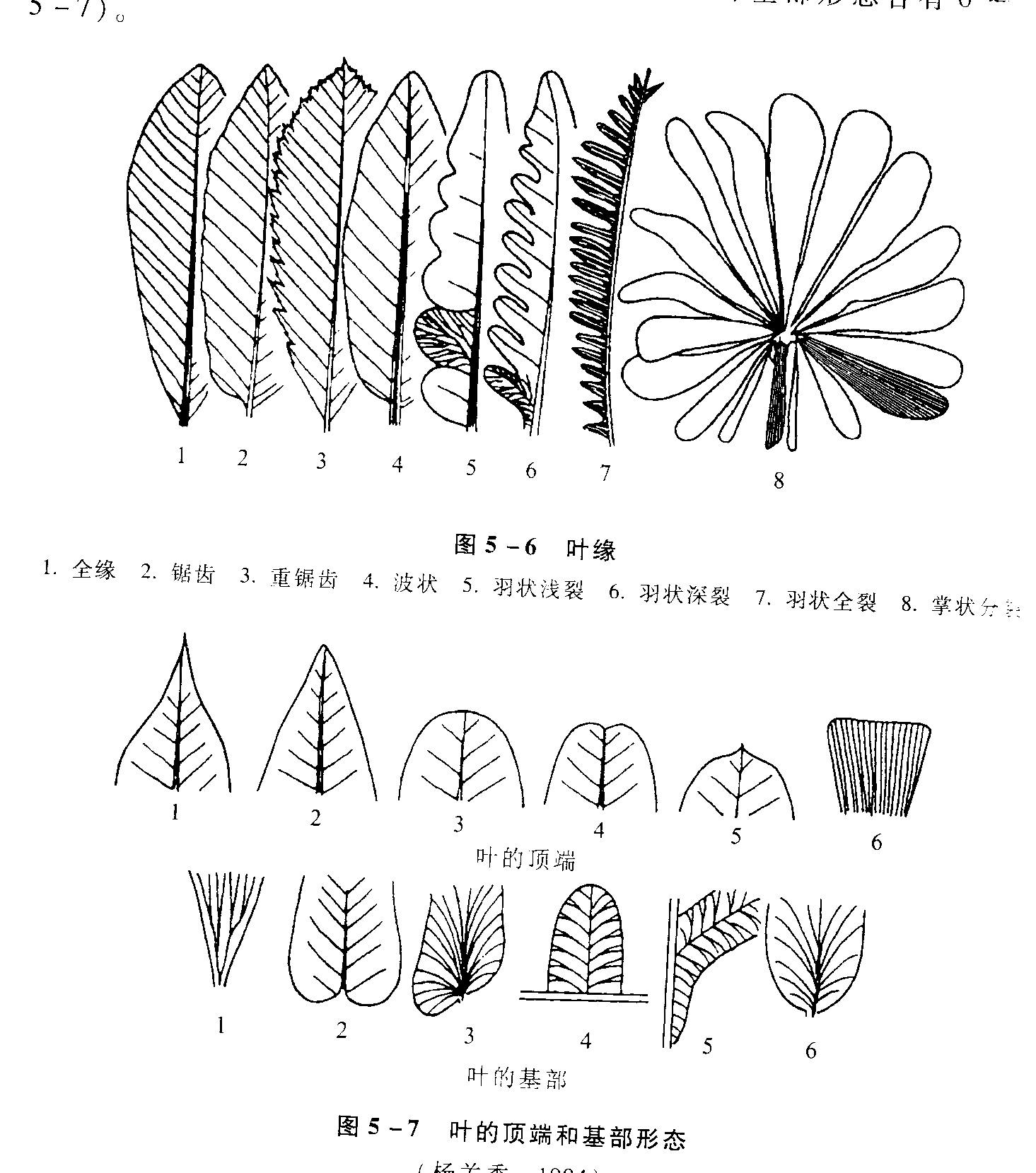

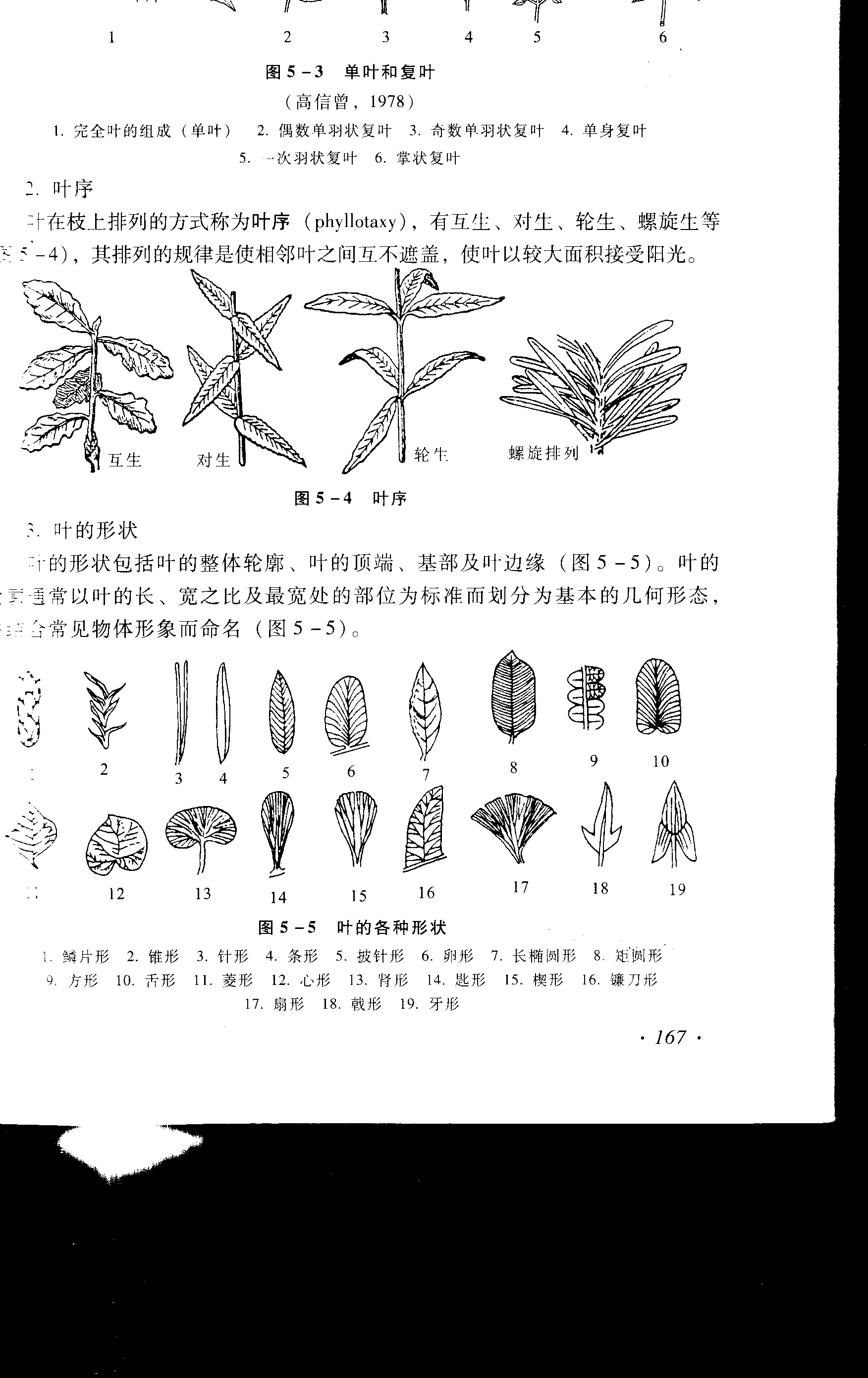

2.基本构造名称

3.地史及生态

原蕨植物门:史现于志留纪,繁盛于早、中泥盆世,晚泥盆世全部绝灭。

石松植物门和节蕨植物门:在地史时期平行演化,始现于早泥盆世,晚泥盆世至二叠纪繁盛,遍及全球。古生代重要的造煤植物,常形成沼泽丛林。

真蕨植物门:最早出现于中泥盆世,石炭纪中、晚期开始繁盛,并与石松植物门、有节植物门一同成为聚煤原始物料。中生代是蕨类植物又一繁盛期。真蕨植物广布不同气候条件地区,以热带、亚热带潮湿区最繁盛。

4.代表化石

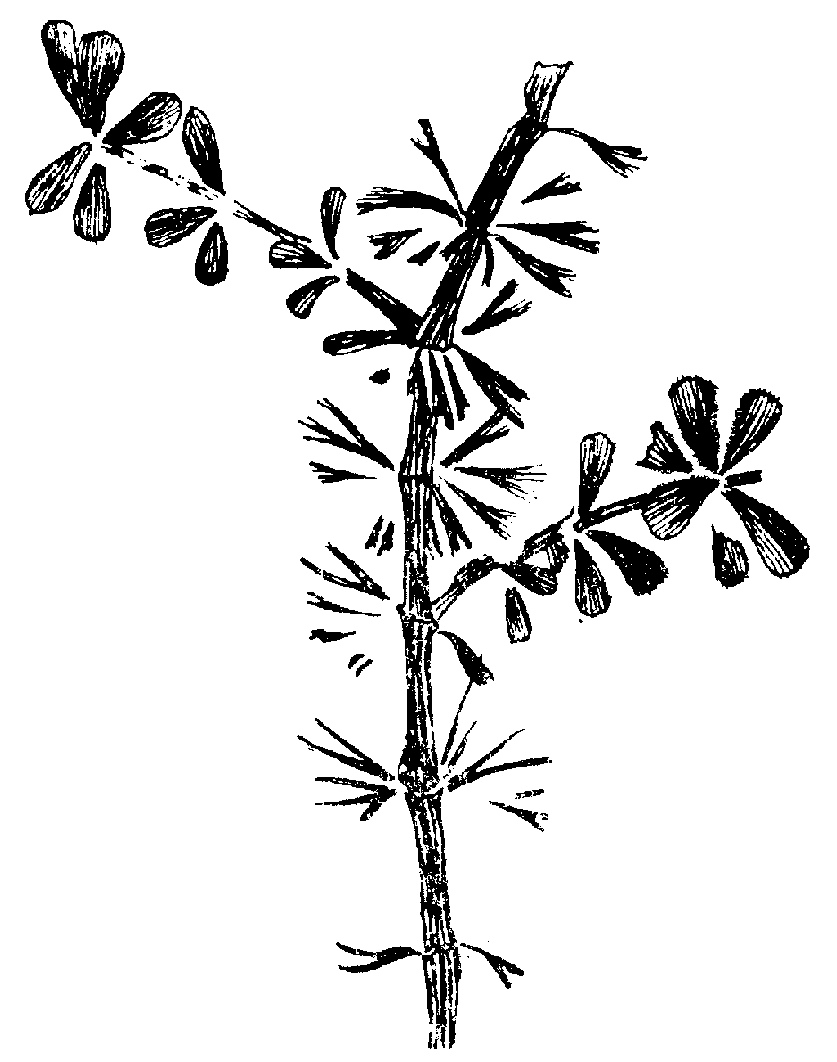

原蕨植物门Protopteridophyta

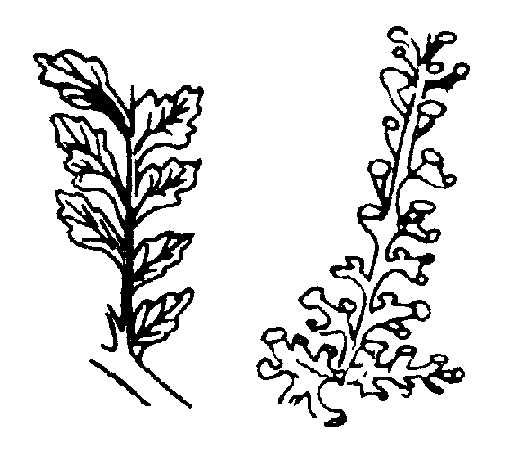

| 裸蕨Psilophyton(Dawson)Hneber emend Banks,1975 植物体高不超过2m;枝呈二歧式分枝或不等二歧式分枝;茎裸露或具刺;孢子囊呈卵形或椭圆形,成对生于枝端。早泥盆世晚期至晚泥盆世。

|

|

| 特征: |

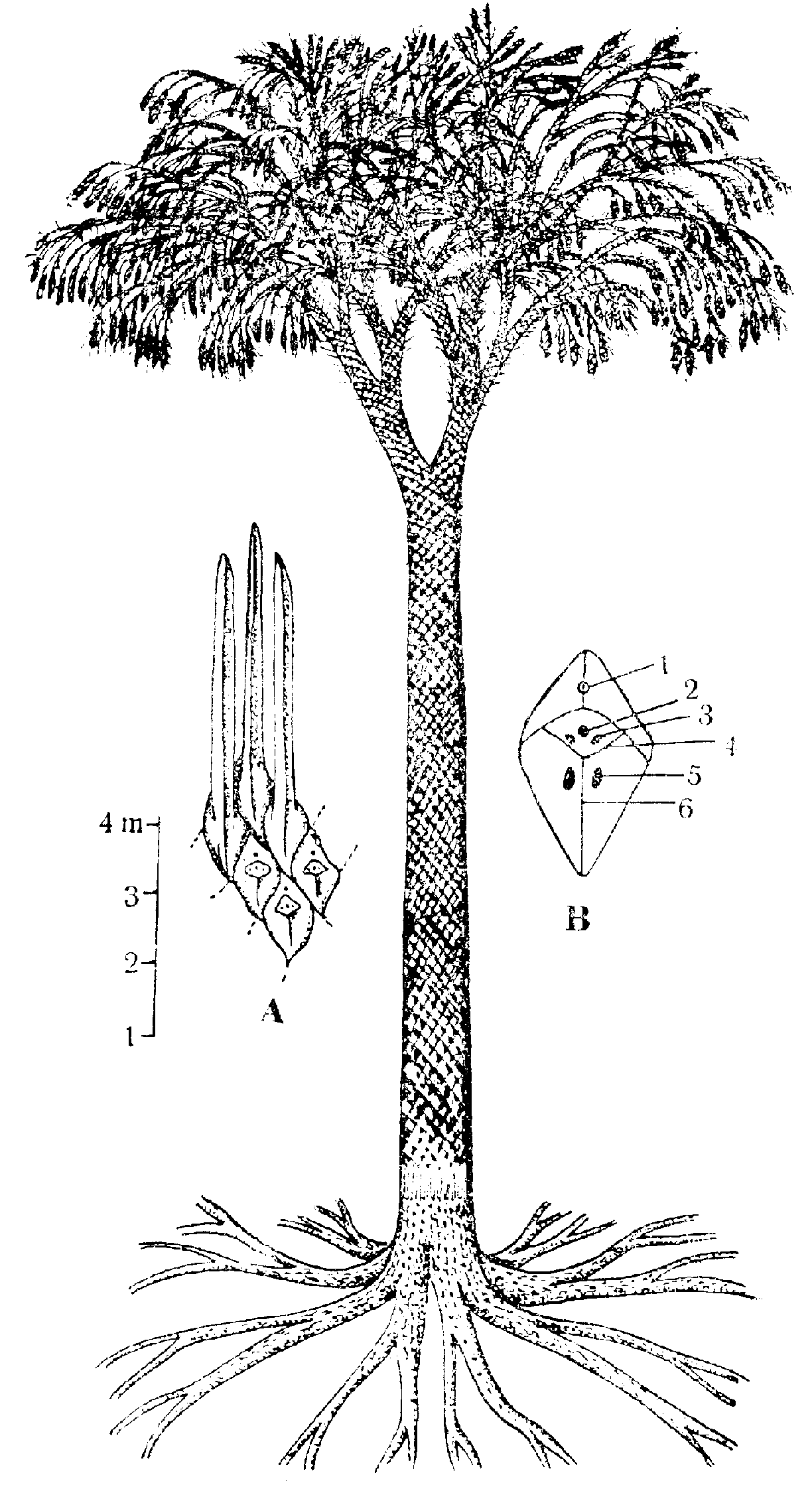

石松植物门

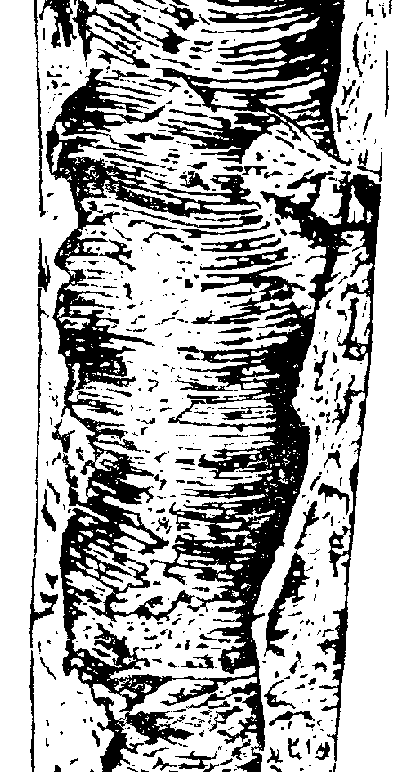

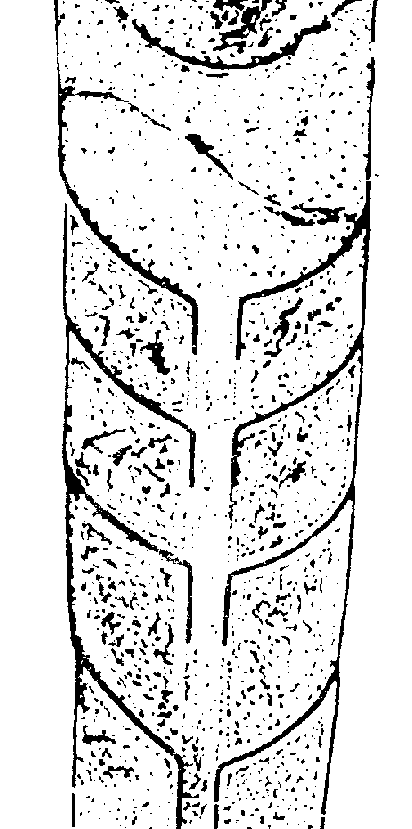

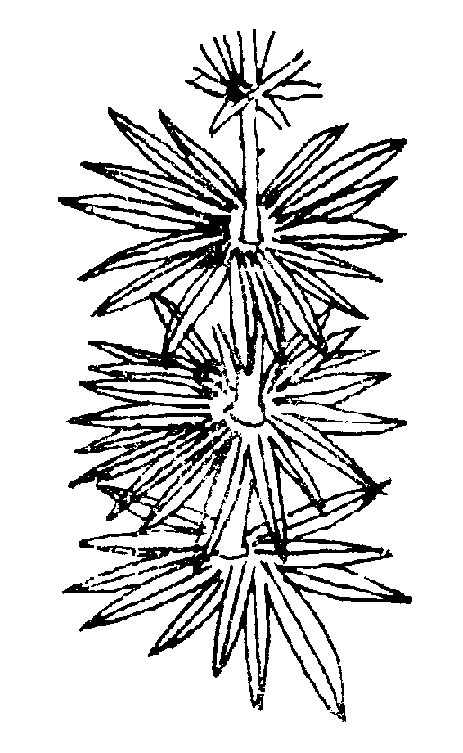

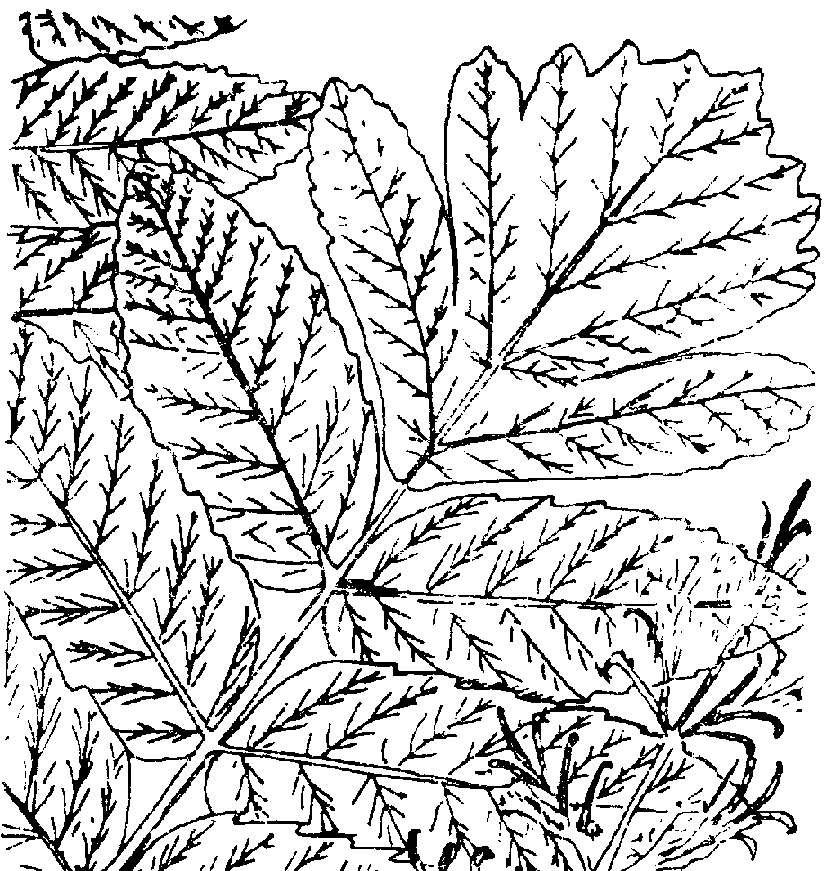

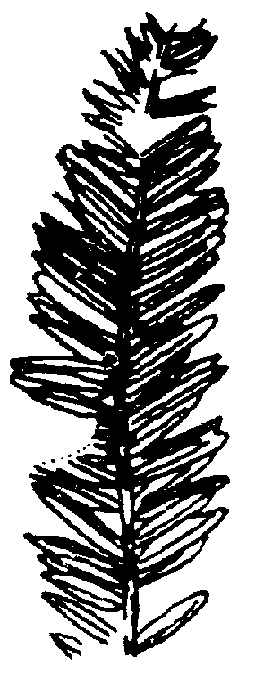

| 鳞木Lepidodendron Sternberg,1820 叶座呈纵菱形或纺锤形,少数呈横菱形;叶痕呈横菱形,位于叶座的中上部;叶痕内具束痕,两个侧痕和通气孔痕;叶舌痕位于叶痕之上;石炭纪至二叠纪。

|

|

| 特征: |

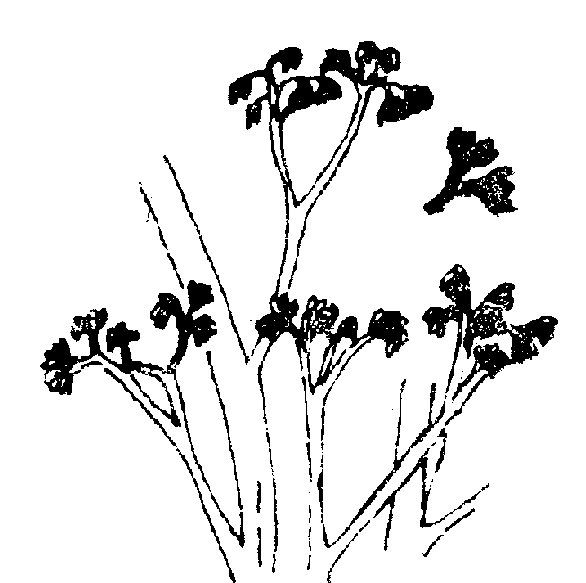

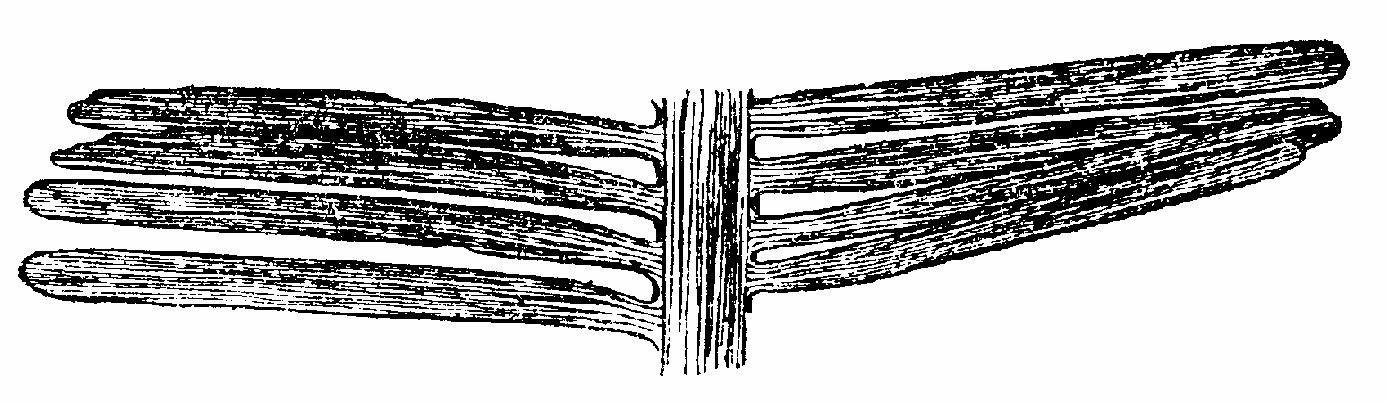

节蕨植物门

| 楔叶Sphenophyllum Koenig,1825 茎枝细弱,分节和节间,其纵肋、沟直通过节;轮生叶,常为3的倍数,多见6枚;叶呈楔形,叶脉呈扇形;个别种的叶呈现三对型和镶嵌式排列。晚泥盆世至早三叠世,以早二叠世最盛。

|

|

| 特征: |

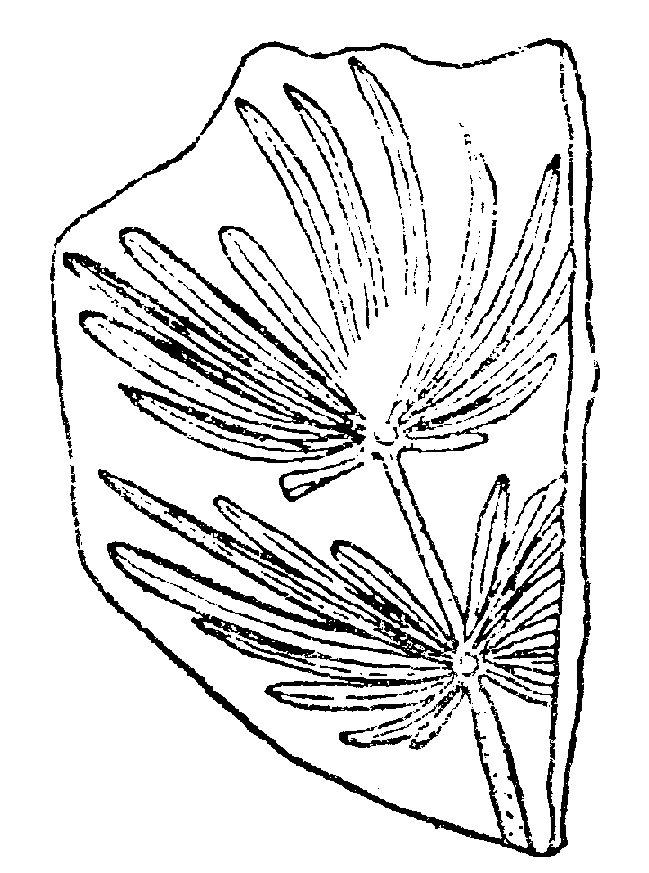

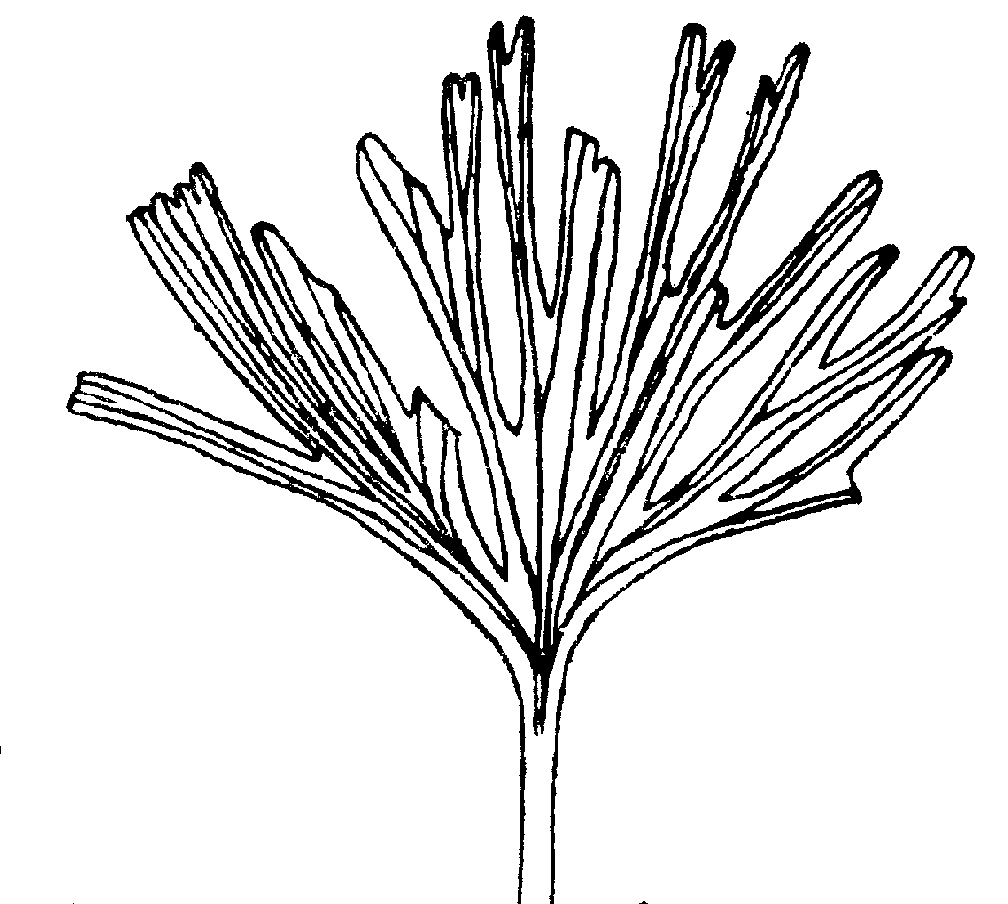

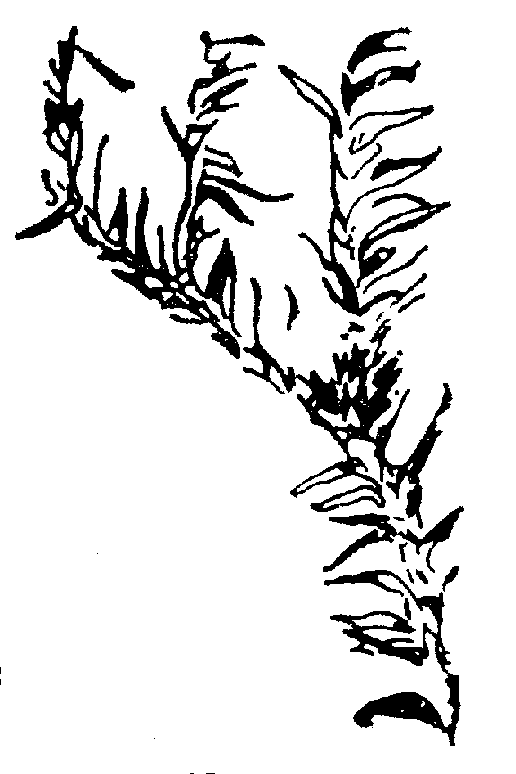

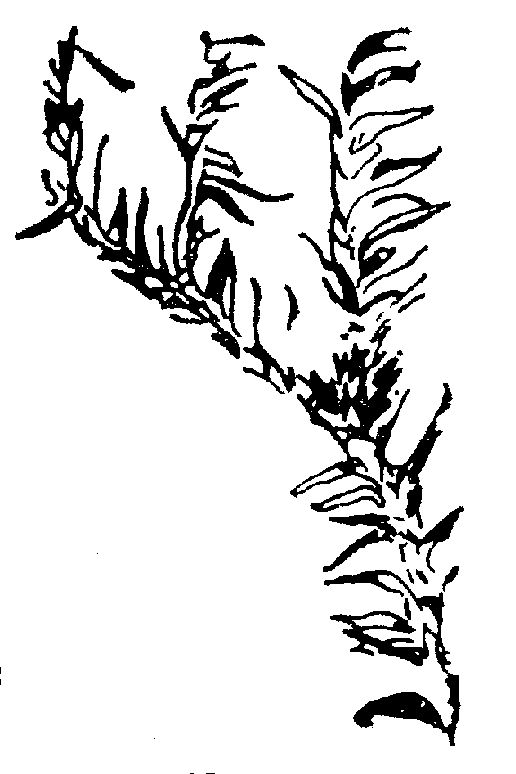

| 轮叶Annularia Sternberg,1833 为芦木目枝叶的形态属;叶轮生于节上,呈线形或披针形;每轮有叶6-40枚,长短相等或不等,基部不连合或微连合,多少呈放射状排列;单脉。晚石炭世至晚二叠世早期,以晚石炭世在早二叠世最盛。

|

|

| 特征: |

| 瓣轮叶Lobatannularia Kawasaki,1927 芦木目枝叶的形态属;叶轮生于枝的节上,每轮有叶16~40枚以上,同一轮上的叶长短差异明显,两侧的叶长,靠近上下叶缺处较短;叶可不连合或不同程度地连合,形成明显的两瓣;叶具单脉且弯向枝顶。二叠纪。

|

|

| 特征: |

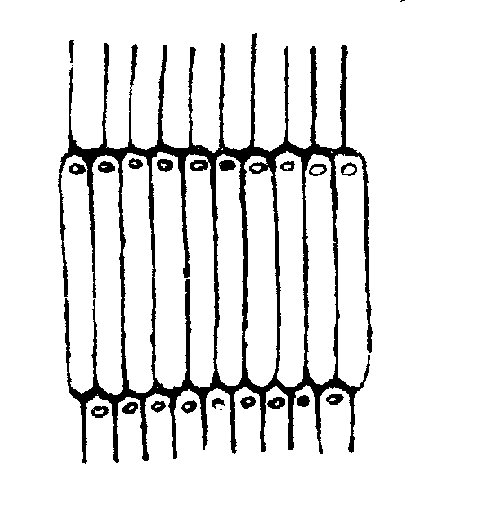

| 芦木Calamites Suckowii,1784 茎干髓模化石上明显分为节和节间;节间具纵沟和纵肋;两节间的纵肋、纵沟呈交错排列;节的下面具圆形或卵形的节下痕,上面有时可见小的节上痕(枝痕);枝叶均呈轮状着生于节的周围;其枝叶化石有Asterophyllites,Annularia,还可能有Lobatannularia;其生殖器官化石有Calamostachys(芦孢穗)、Palaeostachya(古芦穗)和Macrostachya(大芦穗)等。晚石炭世晚期至晚二叠世。 |

|

| 特征: |

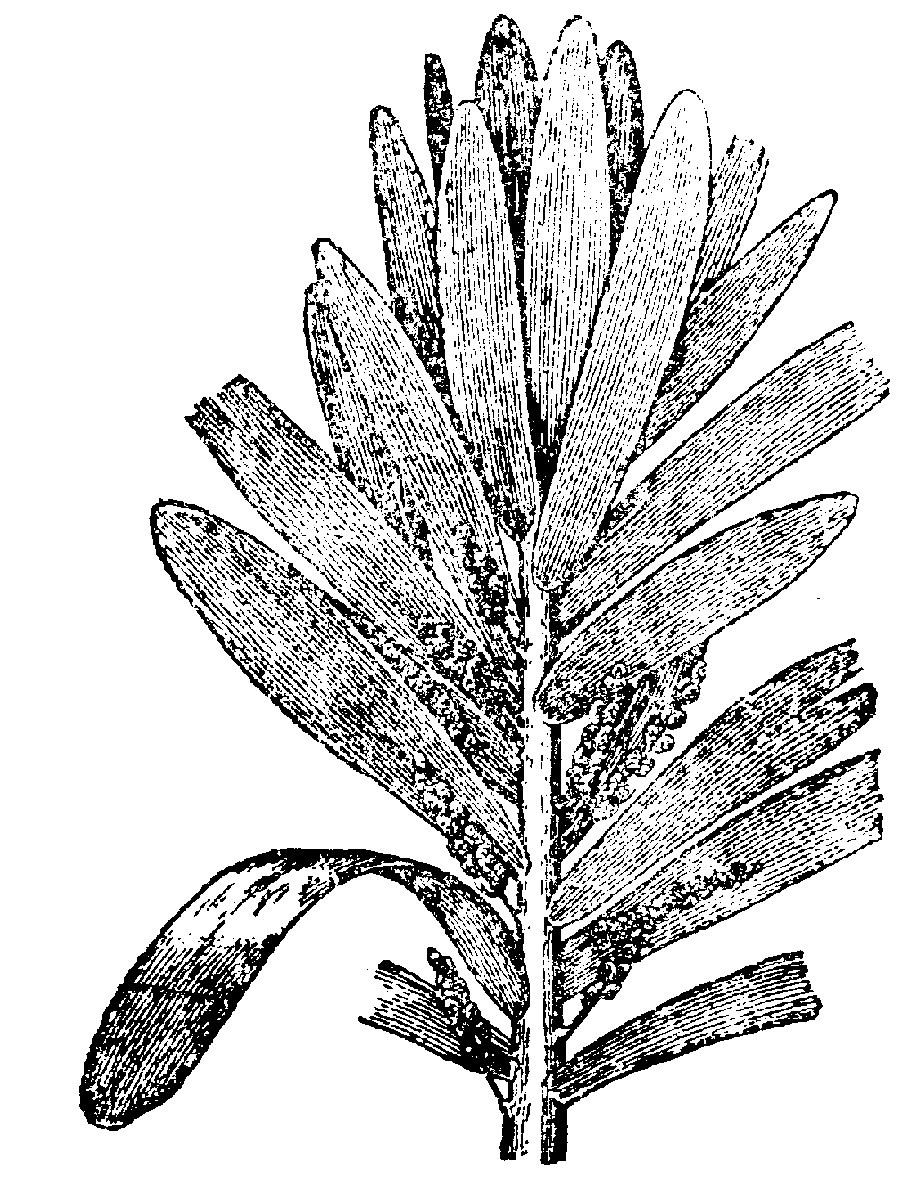

真蕨植物门

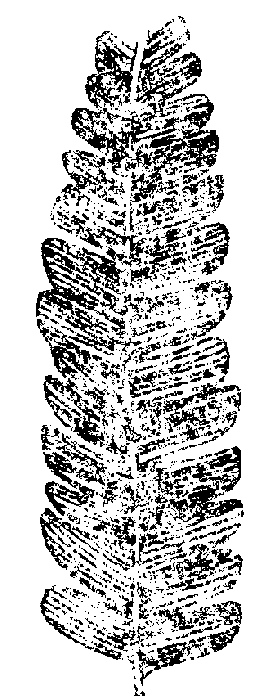

| 枝脉蕨Cladophlebis Brongniart,1849 为形态属,蕨叶多次羽状分裂;小羽片呈镰刀形,全缘、波状或具齿,以整个基部着生于羽轴上,基部有时收缩,顶端尖锐;叶脉呈羽状,中脉延至顶端才消散,侧脉常分叉。此属叶形上与Todites相似,一般将繁盛于中生代的、不具孢子囊的营养叶都归入此属。二叠纪至白垩纪。 |

|

| 特征: |

| 锥叶蕨Coniopteris Brongniart 1849 2~3次羽状分裂,丰级羽片呈线形;小羽片为楔羊齿型,基部收缩,强烈下延,边缘分裂成楔形成圆形裂片,顶端尖锐;叶脉为楔羊齿型,中脉不显,侧脉多次分叉,以锐角自中脉伸出;实羽片常退化,孢子囊群着生于叶脉的顶端,早侏罗世至早白垩世。

|

|

| 特征: |

二、裸子植物Gymnosperm

1.分类位置

裸子植物

种子蕨植物门

苏铁植物门:

银杏植物门

松柏植物门

2.地史分布

种子蕨植物门:种子蕨植物始现于晚泥盆世,石炭纪至早二叠世极盛,晚二叠世衰退,少数延至中生代。

苏铁植物门:晚古生代就已存在,晚三叠世在各大陆广泛分布,侏罗纪和早白垩纪繁盛,遍布全球。温暖的热带亚特带环境。

银杏植物门:始现于晚古生代,中生代多样,侏罗纪和白垩纪繁盛,遍布全球。

松柏植物门:晚石炭世早期,中生代全面繁盛。

3.代表化石

种子蕨植物门

| 脉羊齿Neuropteris Brongniart,1822 奇数或偶数羽状复叶;小羽片呈舌形或镰刀形,全缘,基部收缩成心脏形;中脉延伸至小羽片全长 1/2或2/3处即消散;侧脉以锐角分叉一次至数次。早石炭世至早二叠世。 |

|

| 特征: |

| 单网羊齿Gigantonoclea Koidz.emend.Gw et Zhi,1974 一次羽状复叶,二次羽状复叶或单叶;小羽片或叶片呈披针形或长椭圆形;全缘,波状或呈各种齿状;中脉较粗,羽状侧脉分叉1~3次,细脉二歧分叉且结成简单网;具伴网,有时具缝脉和盲脉。早二叠世早期至晚二叠世早期。

|

|

| 特征:羽状复叶、叶的边缘形态、叶脉 |

苏铁植物门

| 尼尔桑Nilssonia Brongniart,1825 叶不分裂或一次羽状分裂;裂片呈线形或披针形,着生于羽轴腹面,遮盖大部分羽轴;裂片基部微扩大或下延;平行脉,不分叉或很少分叉,且较粗。二叠纪至白垩纪。 |

|

| 特征:叶的裂片披针形,平行脉

|

| 侧羽叶Pterophyllum Brongniart,1824 叶呈羽状;裂片基部略收缩后又扩张,着生于羽轴的两侧,呈线形,披针形,两侧边近于平行,平行脉,分叉1~3次。晚石炭世至早白垩世。 |

|

| 特征:叶披针形、平展、平行脉、 本内苏铁纲

|

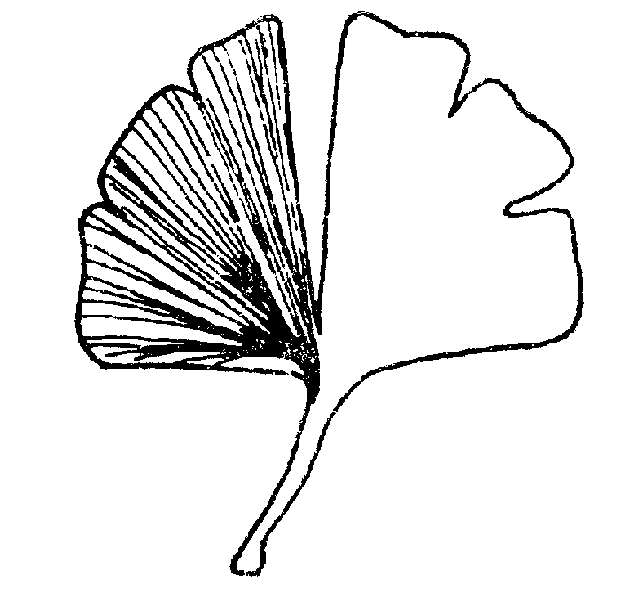

银杏植物门

| 拜拉Baiera 叶具长柄,呈扇形至半圆形;多次深裂成许多狭楔形、狭线形裂片;裂片内具平行脉,但叶脉数较少。中三叠世至早白垩世。 |

|

| 特征:扇形叶、叶片深裂、平行脉 |

| 银杏Ginkgo Linne,1736 叶呈扇形,宽楔形,具长柄;叶不分裂或分裂1~3次,具2~8个舌形或楔形裂片;扇形脉二歧分叉;繁盛于中三叠世至白垩纪的在叶形和脉序上与银杏属一致,只是表皮构造不明的,称为Ginkgoites Seward,1919 emend Florin,1936(似银杏)。晚三叠世至现代(图9-44)。

|

|

| 特征:扇形叶、裂片、叶脉 |

松柏植物门

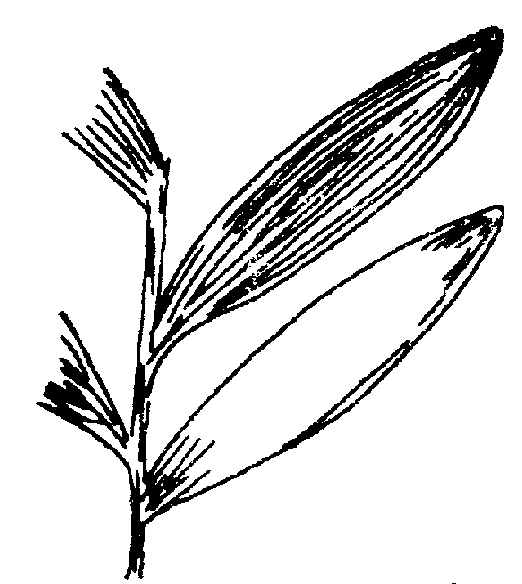

| 科达Cordaites Unger,1850 为高大乔木;叶呈带状至舌状,脉在基部分叉后呈平行伸出,具脉间纹(两条叶脉之间平行于叶脉细而密的纹)或无脉间纹;无柄。石炭纪-二叠纪最盛。

|

|

| 特征:带状叶或舌状叶、叶脉 科达纲 |

| 水杉Metasequoia Miki,1941 乔木,短枝平展;叶薄呈线形,顶端具短尖,交互对生呈两列式,基部收缩成短柄;单脉;雌性球果呈近球形。白垩纪至现代。

|

|

| 特征:线形叶,单脉 |

| 苏铁杉Podozamites C.F.W.Braun,1843 枝轴细;叶呈椭圆形,披针形和卵形等;螺旋状着生,而排列成两列状;叶脉细而直,自基部伸出,与侧边平行,顶端常汇聚。晚三叠世至早白垩世。

|

|

| 特征: |

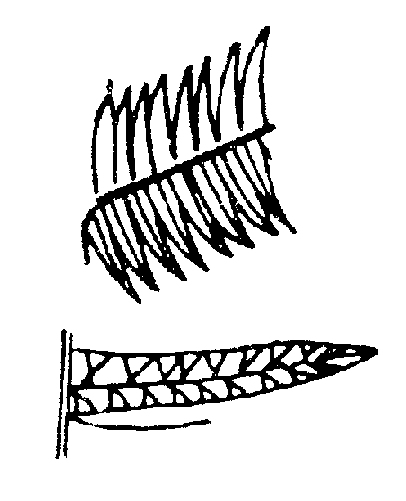

| 枞型枝Elatocladus Halle,1913 叶作螺旋状或假两列式排列;其形状呈披针形或狭三角形,直或微弯,基部最宽,下延于轴,顶端渐尖;叶自基部伸出与枝近垂直,顶端向前弯曲;单脉。侏罗纪至早白垩世。 |

|

| 特征: |

古生物化石标本鉴定报告

建议格式

一、定名及时代

中文属名:枞型枝

拉丁文属名:Elatocladus(注意要斜体,首字母大写)

时代:侏罗纪至早白垩世

二、特征描述

枞型枝ElatocladusHalle,1913

叶作螺旋状或假两列式排列;其形状呈披针形或狭三角形,直或微弯,基部最宽,下延于轴,顶端渐尖;叶自基部伸出与枝近垂直,顶端向前弯曲;单脉。侏罗纪至早白垩世。

| (可标记出构造名称) |

三、地史分布及生态

(先概要性介绍该门类的地史分布及生活环境,再进一步介绍所鉴定属的生态情况)

本纲(苏铁植物门苏铁纲)史现于晚石炭世早期,中生代全面繁盛,新生代松柏纲仍是裸子植物中生存最多的类群。现存松柏纲植物广布于不同纬度和不同海拔高度的平原,山区,常形成大片的针叶林。

地址: 山东省青岛市经济技术开发

地址: 山东省青岛市经济技术开发 Phone: 8698xxxx

Phone: 8698xxxx Fax: 3324982730

Fax: 3324982730 Email: zgsydxdxyupc@upc.com

Email: zgsydxdxyupc@upc.com